Les migrations internes, une partie intégrante du modèle économique chinois

En Chine, 177 millions d’actifs vivent dans un lieu qui ne correspond pas à leur lieu d’enregistrement administratif tel que déclaré dans leur hukou, le « passeport interne » chinois. Cette population occupe surtout des emplois peu qualifiés et flexibles, et a un accès réduit aux prestations de santé ou de retraite et à l’éducation publique. Cette situation contribue à la compétitivité du modèle de croissance chinois, mais entretient les inégalités et ralentit l’accumulation de capital humain.

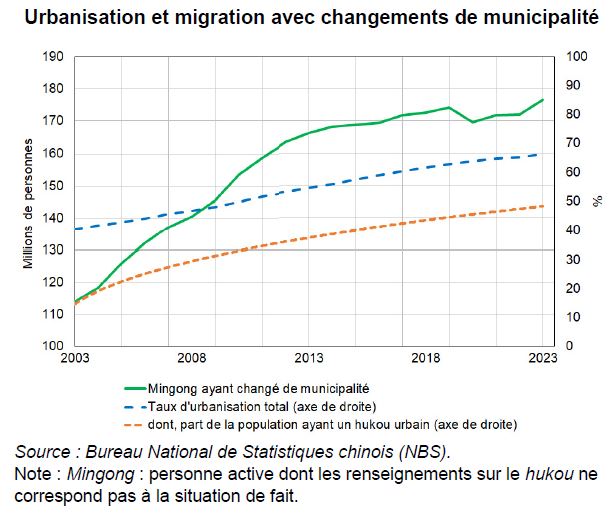

Depuis 1978 en Chine, plusieurs centaines de millions de personnes ont migré des campagnes vers les grandes villes, principalement situées à l'est, accompagnant et alimentant la transition industrielle spectaculaire d'une économie auparavant dominée par l'agriculture (cf. Graphique). En 2023, 66 % de la population vivait en zone urbaine.

Cet exode rural a été permis par l'assouplissement progressif du « hukou », document qui enregistre les citoyens en fonction de leur lieu de naissance et de leur statut (agricole ou non agricole), souvent comparé à un « passeport interne ». Héritage de l'époque maoïste, ce moyen de contrôle des flux de population visait à répartir les destinations des migrations en fonction des besoins de main d'œuvre, et à prévenir l'apparition de quartiers défavorisés en périphérie des métropoles.

L'essor des migrations a fortement contribué à l'accroissement d'une population active dont le hukou ne correspond pas au statut réel, (177 millions de personnes soit 22 % de la population active). Bien que désormais autorisées à migrer, ces personnes obtiennent rarement le hukou de leur ville d'arrivée et les droits qui lui sont associés. Aussi, ces travailleurs occupent majoritairement des emplois peu qualifiés et flexibles, plus faiblement rémunérés que ceux des travailleurs disposant d'un hukou urbain conforme à leur situation effective. Le coût de cette main d'œuvre pour les employeurs est faible, car les paiements de cotisations sociales sont quasiment inexistants. Cette dualité du marché du travail participe d'une modération de l'ensemble des salaires, maintenant la compétitivité coût de la Chine.

Vivre en ville sans hukou urbain implique un accès limité à la propriété foncière, même si celui-ci s'est beaucoup libéralisé dans les dernières années en réponse à la crise immobilière. Plus fondamentalement, cette situation empêche les migrants d'accéder aux soins, à l'éducation et aux pensions de retraite publique de la même manière que les autres travailleurs. Cette insécurité conduit les migrants à épargner davantage que le reste de la population et, au niveau agrégé, l'accumulation de capital humain est ralentie.

La réforme du hukou a été maintes fois évoquée. Les mesures concrètes ont pris la forme d'assouplissements progressifs, se concentrant en priorité sur les villes petites et moyennes, les moins attractives pour les travailleurs migrants.

+ Télécharger l'étude complète Trésor-Éco n° 357>>

+ Autres publications à consulter sur le sujet :

- Cheng H. Hu D., Li H. (2020), “Wage Differential between Rural Migrant and Urban Workers in the People’s Republic of China”, Asian Development Review, vol. 37, n° 1.

- Rozelle S. (2022), “How Inequality is Undermining China’s Prosperity”

- Song Y. (2021), “Cost benefit analysis of the hukou reform”, China Economic Quarterly International.

- Zhou C. et al. (2015), “China’s Left-Behind Children: Impact of Parental Migration On Health, Nutrition, and Educational Outcomes”, Health Affairs.