Trésor-Éco n° 79 - Qu'est-ce qui explique la résistance de l'emploi en Allemagne ?

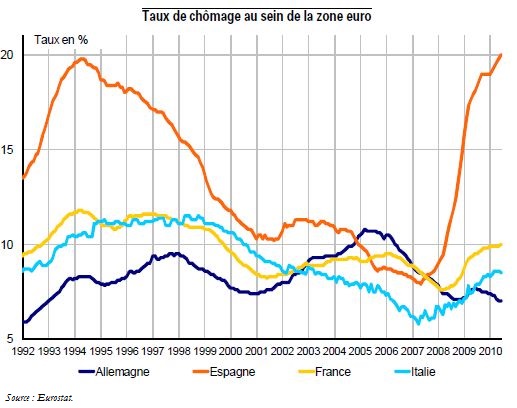

Le taux de chômage allemand n'a quasiment pas augmenté pendant la crise (de 7,3 % en 2008 à 7,5 % en 2009 ), contrairement à ce qui s'est passé dans les autres grands pays de la zone euro (de 11,4 % à 18,0 % en Espagne, de 7,8 % à 9,4 % en France, de 6,8 % à 7,8 % en Italie), et ceci alors même que la production a plus fortement baissé en Allemagne qu'en moyenne dans la zone euro. Trois éléments apportent des éclaircissements sur la remarquable résilience du marché du travail allemand. Premièrement, c'est essentiellement par la baisse des heures travaillées par tête (– 2,8 % en 2009 par rapport à 2008) que s'est ajusté le marché du travail pendant la crise, l'emploi restant quasi-stable sur la même période. Deuxièmement, en dépit de cette baisse des heures travaillées par tête, la stabilité de l'emploi s'est aussi faite au détriment de la productivité horaire, qui s'est fortement dégradée pendant la crise (– 2,2 % en 2009). Enfin, un changement de la définition du chômage au début de 2009 a statistiquement réduit le taux de chômage d'approximativement 0,6 point durant la première moitié de l'année 2010.

Le maintien en emploi de nombreux salariés pendant la crise est la traduction conjoncturelle de l'esprit des politiques structurelles de l'emploi depuis 2003, qui visent à augmenter le taux de participation et à dynamiser l'emploi à long terme. La principale motivation derrière de telles politiques et derrière la volonté, de la part des entreprises, de préserver l'emploi durant la crise est sans doute liée à la situation démographique préoccupante en Allemagne. Alors que la population en âge de travailler a déjà reculé de 2,6 % entre 1998 et 2009, cette dynamique devrait s'accélérer au cours des 10 prochaines années du fait du départ à la retraite des baby-boomers et du faible taux de natalité actuel.

La crainte des employeurs de se retrouver en manque de main-d'œuvre qualifiée lors de la reprise serait donc plus forte que la crainte d'une perte temporaire de rentabilité induite par une réduction de la productivité horaire du travail. La bonne situation financière des entreprises allemandes aurait en outre largement facilité leur flexibilité dans la gestion de la crise.

Les réformes « Hartz », progressivement mises en œuvre entre 2003 et 2005, avaient toutefois déjà porté leurs fruits à l'aube de la crise. Leur principal objectif était d'accroître la flexibilité du marché du travail et d'augmenter les incitations pour la frange de la population non-active à intégrer ou à réintégrer le marché du travail. Le succès de ces réformes s'est reflété dans la dynamique de la population active (+1,8 % entre 2003 et 2008), entraînée par la hausse du taux de participation de 77,2 points à 79,6 points, qui a plus qu'amorti le recul de la population en âge de travailler (– 1,3 %) entre 2003 et 2008.

Durant la crise, ces politiques de long terme ont été accompagnées par des politiques de court terme visant à soutenir les entreprises dans leur volonté de maintenir leurs employés dans l’emploi. L'extension du dispositif de chômage partiel a ainsi complété l'ensemble des mécanismes à la disposition des entreprises pour réduire les heures travaillées par tête.