Trésor-Éco n° 18 - La coordination internationale des politiques macroéconomiques

Dans le système de Bretton Woods, le maintien de parités fixes vis-à-vis du dollar imposait aux politiques monétaires nationales de suivre celle des États-Unis. La fin de ce système a posé la question de l'intérêt d'une autre forme de coordination des politiques macroéconomiques.

D'un point de vue théorique, la coordination reviendrait à caler les politiques des différents pays sur celles conseillées par un «planificateur mondial omniscient» : cela permettrait a priori d'en renforcer l'efficacité et, en supprimant leur composante égoïste, de choisir des politiques supérieures en termes de bien être pour chaque pays. Les gains potentiels de la coordination sont significatifs dans un certain nombre de cas (politiques budgétaires en union monétaire, crise de liquidité, mésalignement manifeste des taux de changes, crise de la balance des paiements).

Même si les instances de coordination sont nombreuses (G7, Eurogroupe, ...) l'existence de contraintes limite l'extension du champ d'application de la coordination. D'un côté, elle peut entrer en conflit avec des objectifs internes (compromis de politique intérieure, objectif principal et crédibilité des banques centrales). De l'autre, elle est difficile à mettre en œuvre en pratique du fait que ses effets propres ne sont pas toujours observables : définir des objectifs communs et vérifier l'engagement des parties est souvent délicat.

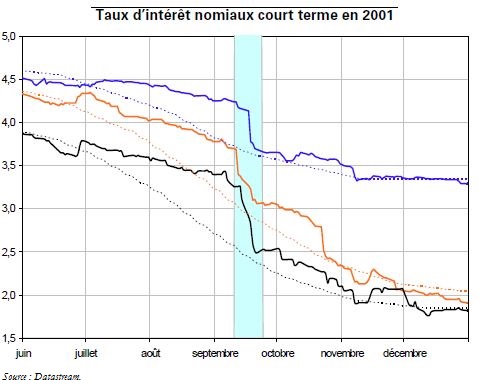

Ces trois dernières décennies, mise à part la coordination au sein de l'union européenne et a fortiori en zone euro, la coordination des politiques macroéconomiques s'est principalement illustrée lors de situations particulières. Cela a été le cas après les attentats du 11 septembre 2001. Afin d'éviter tout risque de crise financière, les principales banques centrales se sont engagées, le jour même, à répondre à toutes les demandes de liquidité de la part des banques. Le 17 septembre 2001, la Fed, la BCE et la Banque du Canada ont décidé simultanément de baisser leurs taux directeurs respectifs de 50 points de base (voir graphe ci contre).