Flash conjoncture France - Effet des mouvements sociaux sur l’activité en France

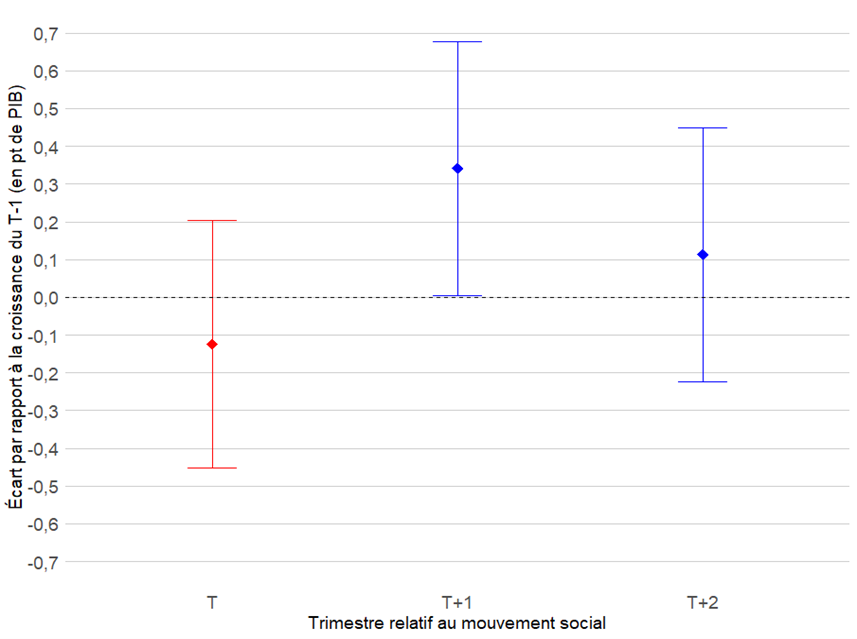

L’impact économique des mouvements sociaux reste généralement limité et temporaire. Une étude d’événement permet d'estimer le profil temporel de l'effet des mouvements sociaux sur l'activité. L'analyse fait ressortir un effet négatif mais non significatif, de l’ordre de –0,1 pt de PIB le trimestre de la tenue du mouvement social par rapport au trimestre précédent. En outre, un rebond apparaît dès le trimestre suivant le mouvement social, mais il est lui aussi pas ou peu significatif.

L’impact économique des mouvements sociaux (grèves, manifestations, blocages) reste généralement limité et temporaire. Il dépend de plusieurs facteurs : l’ampleur des secteurs directement touchés par la mobilisation, les effets d’entrainement sur le reste de l’économie, la durée du mouvement, ainsi que les stratégies mises en place par les entreprises pour rattraper la production perdue.

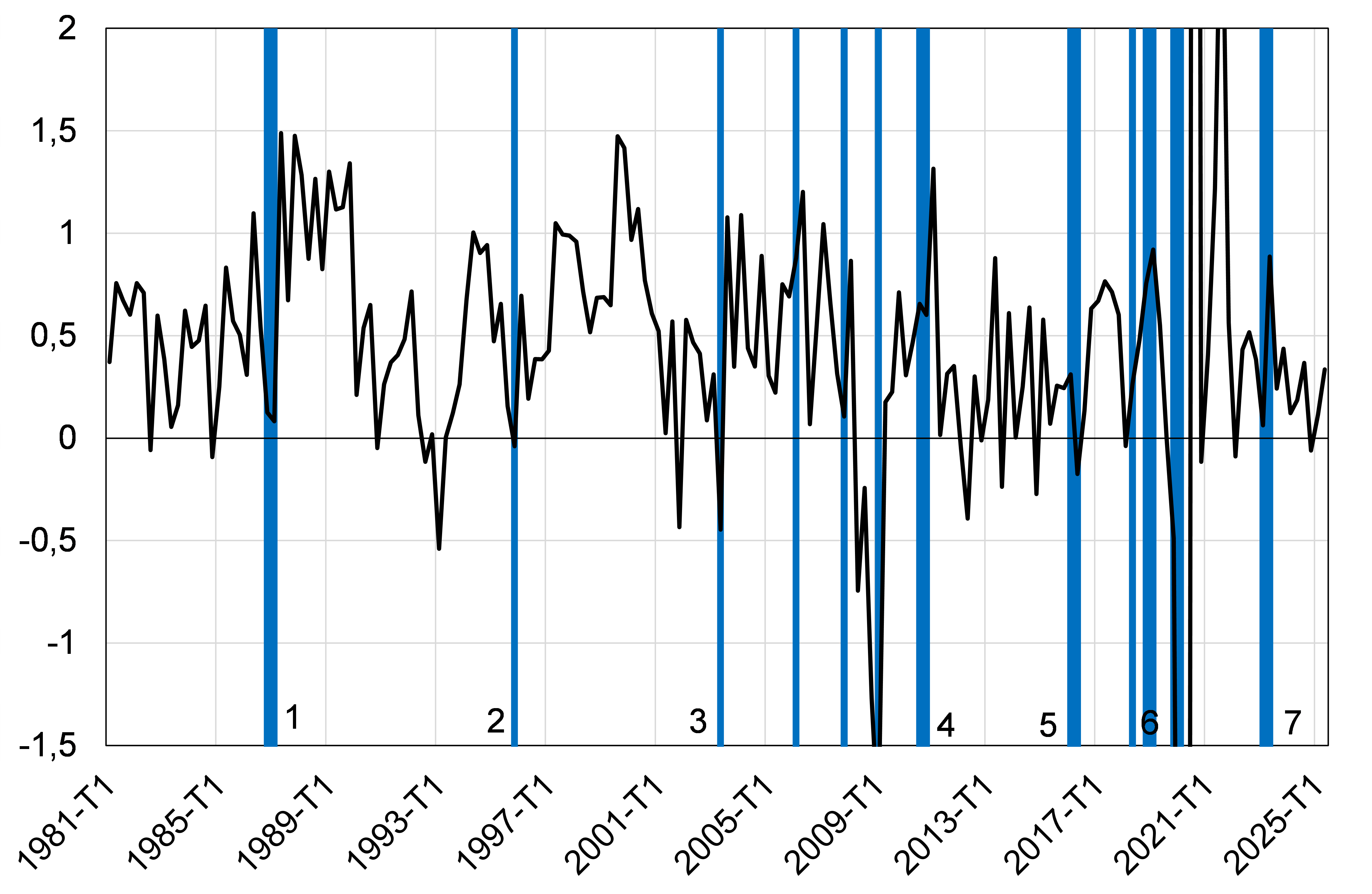

Le graphique 1 retrace l’évolution de la croissance trimestrielle du PIB et des principaux mouvements sociaux depuis 1981. La croissance semble reculer lors de certains épisodes marquants, comme lors de la grève des cheminots fin 1986 – début 1987, les mobilisations de 1995 et de 2003 contre la réforme des retraites, ou encore la mobilisation contre la loi Travail en 2016. Toutefois, il reste difficile d’isoler leur effet des autres chocs conjoncturels qui ont pu apparaître au même moment (prix de l’énergie, politique économique, contexte extérieur, etc.).

Dans l’ensemble, les estimations montrent un impact limité des mouvements sociaux sur la croissance du PIB. Ainsi, les grèves de 1995, qui avaient paralysé l’appareil productif, auraient réduit la croissance du 4e trimestre de –0,2 pt de PIB selon l’Insee (Point de conjoncture de février 2023). Les autres mouvements ont généralement eu un effet plus faible, de l’ordre de –0,1 pt. Par exemple, le mouvement des « gilets jaunes » au 4e trimestre 2018 et les grèves « perlées » liées à la réforme de la SNCF du printemps de la même année ont entrainé une perte estimée de l’ordre de –0,1 pt de croissance trimestrielle toujours selon l’Insee, dans sa note de conjoncture de mars 2019. Par ailleurs, ces pertes d'activité sont généralement compensées le trimestre suivant par un effet de rattrapage.

Graphique 1 – Croissance du PIB et mouvements sociaux

Notes : les zones bleutées correspondent aux trimestres où d’importants mouvements sociaux ont eu lieu : 1. grève des cheminots de 1986-1987, 2. mobilisation contre la réforme des retraites en 1995, 3. mobilisation contre la réforme des retraites en 2003, 4. mobilisation contre la réforme des retraites en 2010, 5. mobilisation contre la loi Travail en 2016, 6. mobilisation des gilets jaunes fin 2018 – début 2019, 7. mobilisation « perlée » contre la réforme des retraites au 1er semestre 2023.

Afin d’estimer l’impact macroéconomique des mouvements sociaux, il est possible de réaliser une étude d’événement (ou event study). Il s’agit d’une méthode permettant de mesurer l’impact d’un événement précis, en l’occurrence un mouvement social, sur une variable d’intérêt, ici la croissance trimestrielle du PIB. Un des avantages de cette approche est de tracer un profil dans le temps : elle estime, pour chaque trimestre autour et au moment de l’évènement (T-1, T qui correspond au trimestre où survient l’évènement, T+1, T+2), l’écart moyen de croissance par rapport à la trajectoire attendue en temps normal, qui est celle observée avant l’évènement. Elle se distingue ainsi d’une approche plus classique, qui ne fournirait qu’un effet moyen unique, sans distinguer le profil temporel (le creux et le rattrapage attendus). Cette approche ne résout néanmoins pas le problème d’identification des chocs, c’est-à-dire la difficulté d’isoler l’effet propre du mouvement social de celui d’autres chocs concomitants ou de comportements d’anticipation et de rattrapage.

Malgré cette limite, et comme illustré sur le graphique 2, notre analyse fait ressortir un effet négatif mais non significatif des mouvements sociaux, de l’ordre de –0,1 pt de PIB (voir graphique 2, trimestre T) par rapport au trimestre précédent (T-1). En outre, un rebond apparaît bien le trimestre suivant (T+1, graphique 2), mais il est lui aussi pas ou peu significatif. Ces modélisations, quoique fragiles, car reposant sur peu d’évènements, témoignent bien de l’effet faible et temporaire des mouvements sociaux sur l’activité en France.

Graphique 2 – Effet des mouvements sociaux sur la croissance trimestrielle du PIB (en écart par rapport au T-1)

Source : Insee, calculs DG Trésor

Notes : Le graphique présente les écarts de croissance pour chaque trimestre relatif au mouvement social par rapport à la croissance du trimestre précédant le mouvement social (T-1), pris comme référence de trimestre avec une croissance « en temps normal ». Le losange représente l’estimation moyenne et les bornes représentent les intervalles de confiance à 90 %. 10 épisodes de mouvements sociaux importants ont été retenus ; ceux ayant eu lieu au 1er trimestre 2009 et fin 2019-début 2020 n’ont pas été conservés car la fenêtre d’estimation aurait été perturbée par la crise financière mondiale et le Covid respectivement. Pour les épisodes s’étalant sur plusieurs trimestres, le premier trimestre du mouvement social est défini comme le trimestre T ; les fenêtres d’estimation de 2 épisodes se chevauchent en 2018 (mouvement des cheminots du printemps 2018 puis gilets jaunes à l’automne-hiver 2018).

Note de lecture : la croissance au trimestre T (au moment du mouvement social) est de –0,1 pt inférieure à celle du trimestre précédent, pris comme trimestre de référence, c’est-à-dire lors duquel la croissance est censée augmenter comme en temps normal.