Flash conjoncture France - Impact des vagues de chaleur sur l'activité en France

Les vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes en France, pèsent sur l'activité via leur effet la production agricole et énergétique, mais également au travers d'un effet plus diffus sur les heures travaillées et la productivité du travail.

Selon Météo-France, une vague de chaleur est définie comme une période d'au moins trois jours consécutifs au cours desquels les températures minimales et maximales dépassent les seuils climatologiques d’une région donnée. En France, des épisodes marquants de vagues de chaleur ont eu notamment lieu en 2003, 2019 et 2022, où de nouveaux records thermiques ont été établis. En juin 2025, plusieurs régions françaises ont enregistrés des températures maximales supérieures à 32 °C pendant plus de 10 jours, signe de l’évolution rapide du climat.

L’agriculture est concernée en premier chef, par l’impact parfois sévère sur les rendements des cultures, en particulier concernant les céréales, ainsi qu’à travers les ressources hydriques et la santé du bétail. Selon le ministère de l’Agriculture, la canicule de 2019 a entraîné une baisse de rendement de 9 % sur le maïs et de 10 % sur le blé. L’agriculture représente jusqu’à 80 % de la consommation en eau pendant la période estivale et les conflits d’usage sont déjà prévalents dans plusieurs bassins versants. La raréfaction des précipitations alourdit le déficit hydrique des sols et accroit le recours à l’irrigation des cultures et la pression sur les ressources en eau. Selon les travaux dirigés par Claire Palandri en 2025, le bétail souffre également du stress hydrique : chaque heure à plus de 26 °C humides engendrerait une baisse de 0,5 % de la production laitière quotidienne, avec un impact pouvant atteindre 10 % sur plusieurs jours.

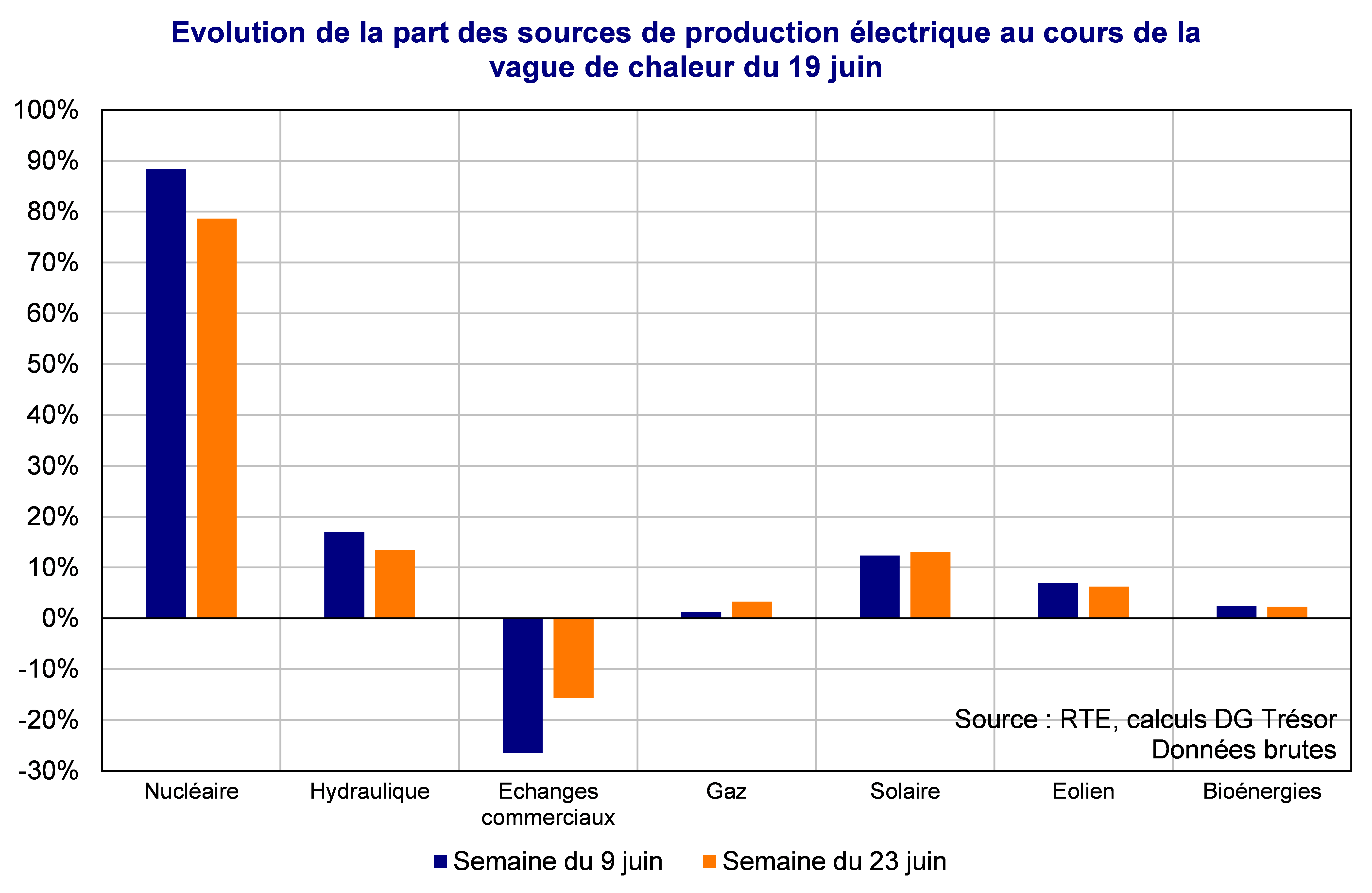

Au regard du mix énergétique français, la production électrique française est également sensible aux fortes chaleurs. Entre la semaine du 23 au 29 juin et celle du 9 au 15 juin, les productions électriques d’origine nucléaire et hydraulique ont diminué de −4,4 % et −14,9 % respectivement selon RTE. Ces deux sources d’énergie, qui représentent 81,6 % de la production électrique totale en 2024, nécessitent en effet un apport conséquent en eau. La consommation électrique a quant à elle augmenté de +7,5 % entre ces deux semaines, reflétant un usage accru de la climatisation, en particulier dans le secteur tertiaire selon une étude du SDES. Il se crée ainsi un déséquilibre entre une offre décroissante et une demande croissante d’électricité en France : celui-ci se matérialise par un solde commercial qui se dégrade, résultat de moindres exportations d’électricité vers nos partenaires commerciaux. En parallèle, la production électrique d’origine gazière a quasiment triplé sur la période.

L’impact sur la production dans les services et le secteur manufacturier est quant à lui plus difficile à mesurer directement, via les données conjoncturelles « dures » (valeur ajoutée dans les services, indice de production industrielle). Les données d’enquêtes sont également peu nombreuses : la question de l’impact des conditions météorologiques est posée aux industriels du bâtiment, mais leurs réponses mettent davantage en évidence les difficultés liées aux températures froides, notamment en raison du gel des matériaux, qui entrave le bon déroulement des chantiers. En revanche, il existe des études économétriques permettant d’en apprécier les effets. D’après les résultats de Joshua Zivin et Matthew Neidel (2014), dans les secteurs fortement exposés au stress thermique, comme l’agriculture et l’industrie manufacturière, la durée quotidienne de travail pourrait diminuer d’environ une heure dès que la température dépasse les 38 °C. Selon les travaux dirigés par David Garcia-Leon, datant de 2021, les dommages économiques totaux attribués aux vagues de chaleur passées ont eu un impact négatif sur le PIB européen de l’ordre de 0,3 % à 0,5 %, principalement par la réduction de la productivité du travail, mais aussi en raison de l’hétérogénéité géographique - certaines régions moins habituées à la chaleur étant davantage touchées par le stress thermique – et des transmissions sectorielles et commerciales – liées à la diffusion de ce choc dans des chaînes de valeur imbriquées. Enfin, selon une estimation d’Allianz Trade, les vagues de chaleur pourraient peser sur l'activité française à hauteur de 0,3 pt, par rapport à un scénario contrefactuel où les températures n’auraient pas dépassé 32°C.

Ce flash a été rédigé avec l'assistance d'Emile Fletcher.