Flash conjoncture France - Dans la construction, des prix dynamiques après la crise sanitaire

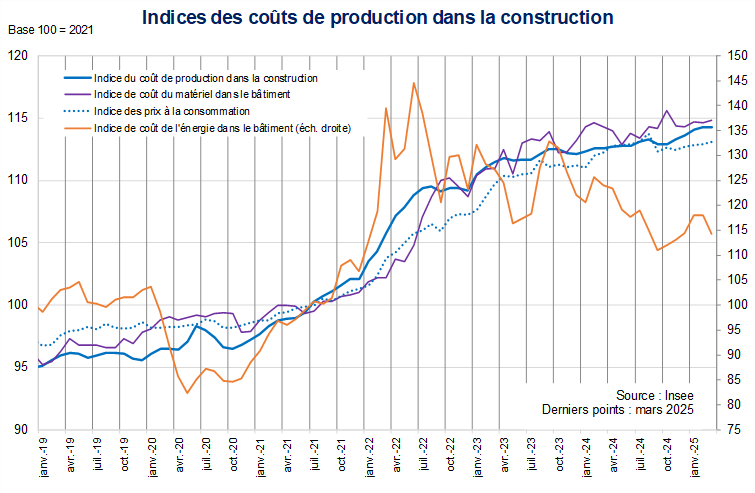

Depuis la crise sanitaire, les prix de production dans la construction se sont montrés particulièrement dynamiques, notamment en 2022 et 2023, du fait de l'augmentation des coûts des intrants. Les contraintes d'approvisionnement se sont depuis détendues, et les coûts de construction se sont stabilisés.

Les coûts du secteur de la construction sont mesurés par plusieurs indices produits par l’Insee (index bâtiment, index travaux publics, indice des coûts de construction notamment). Parmi ces indices, l’Indice des coûts de production dans la construction (ICPC) constitue la référence la plus pertinente : il mesure l’évolution des coûts supportés par les entreprises du bâtiment (matériaux, main-d’œuvre, énergie, services, etc.) pour réaliser leurs travaux, et offre ainsi une vision économique plus fine des pressions inflationnistes dans le secteur.

Depuis le 2e trimestre 2023, la hausse des prix de production dans le secteur de la construction a nettement ralenti après avoir fortement augmenté en sortie de crise sanitaire [en moyenne +0,3 % entre le T2-2023 et le T4-2024, contre +1,5 % entre le T1-2021 et le T1-2023]. La hausse des coûts à partir du 1er trimestre 2021 s’explique par deux chocs d’offre successifs : d’abord, la désorganisation des chaînes logistiques mondiales provoquée par la crise du Covid-19 et leur reprise très progressive ont été responsables de pénuries et des hausses de prix sur de nombreux matériaux (bois, acier, etc.) ; ensuite, la guerre en Ukraine débutée en février 2022 a déclenché de nouvelles hausses, en particulier sur les coûts de l’énergie et des matériaux importés.

Après deux années de hausses marquées, les coûts de production dans la construction ont conservé une trajectoire de hausse mais à un rythme nettement ralenti en 2023, voire de quasi-stabilisation en 2024. Toutefois, les niveaux atteints restent très élevés en comparaison à ceux d’avant-crise : dans l’ensemble de la construction, sur les 3 premiers mois de 2025, l’indice de coût de production demeure ainsi supérieur de 25,6 % à son niveau moyen entre 2010 et 2019 ; en comparaison, l’Indice des Prix à la Consommation (IPC, base 100 en 2021) est supérieur de 21,2 % à la moyenne entre 2010 et 2019. La stabilisation récente peut en partie s’expliquer par la légère baisse des coûts des matériaux dans la construction de bâtiments : après +2,9 % par trimestre en moyenne entre le T1-2021 et le T1-2023, ils se sont repliés à −0,5 % entre le T2-2023 et le T4-2024. Mais cet effet est freiné par le niveau historiquement élevé de l’indice du coût du travail (ICT) dans la construction. La stabilisation des coûts de production dans la construction devrait aussi être nuancée par la baisse de la demande adressée au secteur de la construction : dans un secteur très concurrentiel en France, les entreprises peuvent choisir de réduire leurs marges pour ne pas répercuter les hausses de prix de production, au risque de s’exposer à de possibles défaillances (+22,5 % en 2024 selon les chiffres d’Altares, repris notamment par la FFB).

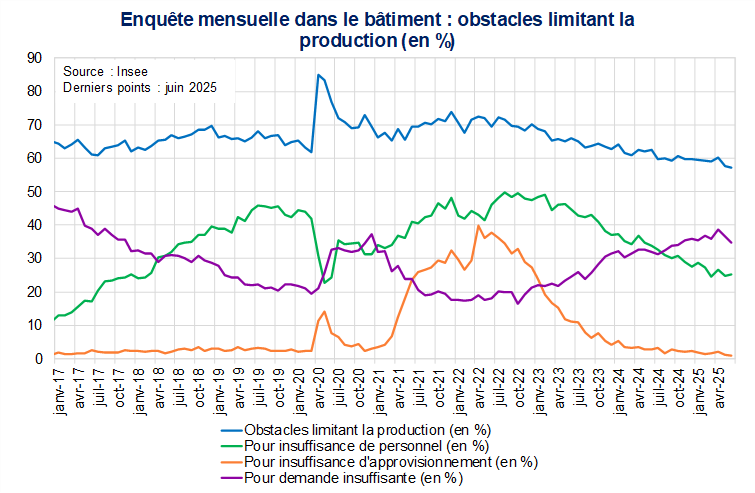

Les enquêtes de conjoncture de l’Insee dans le bâtiment confirment ce diagnostic et permettent en outre d’anticiper les évolutions des mois à venir. La part des chefs d’entreprises du secteur faisant état d’obstacles limitant leur production a sensiblement baissé depuis la fin 2022, en particulier le sous-solde pour insuffisance d’approvisionnement. Le recul du solde des obstacles à la production pour insuffisance de personnel a progressivement baissé également, en miroir de la baisse de la demande. Le solde d’opinion de l’enquête de juin, relatif aux prix prévus dans le bâtiment, s’est replié très légèrement (−1 pt à −9) passant sous sa moyenne de longue période (−8) ce qui signalerait une évolution de l’IPCP peu dynamique à horizon de septembre.