Flash conjoncture France - Comment la prévision agricole de 2024 expose-t-elle les fragilités du secteur ?

Selon la note de conjoncture de l’Insee du 10 octobre, la production agricole devrait connaître une forte contraction de sa production en 2024, de –3,4 %, après une croissance significative de +4,9 % en 2023. L’année 2024 a été marquée par des conditions météorologiques particulièrement difficiles. L’impact social d’une baisse de la production pourrait également être conséquent, du fait notamment de la forte variabilité des revenus agricoles.

• Les enquêtes mensuelles de l’Insee, parues ce jeudi, font état d’une nouvelle dégradation du climat des affaires (–1 pt à 96), qui atteint, à l’exception du point de juillet, un plus bas depuis avril 2021. Le climat dans chacun des secteurs de l’économie atteint ainsi un niveau inférieur à leur moyenne de long terme, pour la première fois depuis juillet 2020 (toujours à l’exception de juillet dernier).

• De même, le solde PMI composite (flash) de novembre corrobore cette mollesse de l’activité en novembre (–3,3 pt à 44,8), alors que le solde PMI services montre les signes d’une faiblesse liée, selon S&P, à une hausse de l’incertitude économique (–3,5 pt à 45,7).

• Les ventes dans le commerce de détail affichent une légère chute en novembre selon la Banque de France (–0,2 % après +0,2 %, données CVS-CJO), avec en particulier un repli des ventes de produits manufacturés (-0,2 % après +0,1 %).

Zoom sur la prévision de production dans le secteur agricole.

Comment la prévision agricole de 2024 expose-t-elle les fragilités du secteur ?

Selon la note de conjoncture de l’Insee du 10 octobre, la production agricole devrait connaître une forte contraction de sa production en 2024, de –3,4 %, après une croissance significative de +4,9 % en 2023. Pour établir de telles prévisions, les méthodologies de suivi infra-annuel de la production agricole s’appuient sur un panel de données collectées tout au long de l’année, permettant ainsi d’estimer la production annuelle. Cette estimation est lissée par la suite pour établir les comptes trimestriels de la nation : à l’inverse d’une majorité des secteurs non-agricoles, la nature saisonnière des récoltes ne permet pas l’utilisation – voire la production – d’indicateurs infra-annuels. Les analystes intègrent dans cette estimation annuelle des indicateurs physiques (surfaces cultivées, rendements par hectare), les conditions météorologiques (températures, précipitations, évènements extrêmes) et des informations sur les intrants de production (utilisation d’engrais et produits phytosanitaires). Les grandes cultures (blé, maïs, orge) sont par exemple fortement influencées par les conditions météorologiques du printemps et de l’été qui déterminent les rendements finaux ; alors que, les productions spécialisées (viticulture, arboriculture) sont particulièrement sensibles aux évènements climatiques extrêmes (gels printaniers, épisodes de grêle).

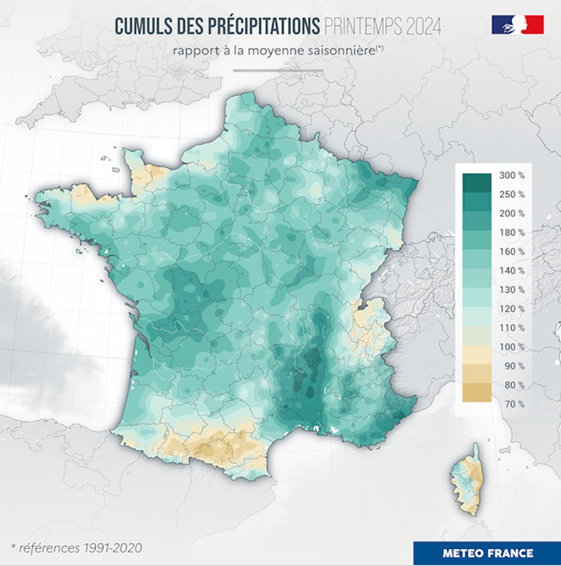

L’année 2024 a été marquée par des conditions météorologiques particulièrement difficiles : l’indice de pluviométrie a ainsi dépassé sa moyenne annuelle dès septembre. Ce chiffre masque des disparités régionales marquées, avec des régions montagneuses affichant des cumuls plus élevés et à l’inverse certaines régions, notamment les plaines du Nord-Est ainsi que certaines zones du Centre et de la Bretagne, qui enregistrent des précipitations plus faibles. Ces mêmes régions ont connu en 2022 plusieurs épisodes de sécheresse particulièrement douloureux ; l’enchaînement des aléas climatiques pourrait être à l’origine d’une partie des pertes de rendement constatée en 2024, entre altération de la structure des sols, érosion, ruissellement et inondations localisées. D’après les dernières estimations de production de l’Agreste, les rendements dans la production céréalière devraient diminuer, de −14 %.

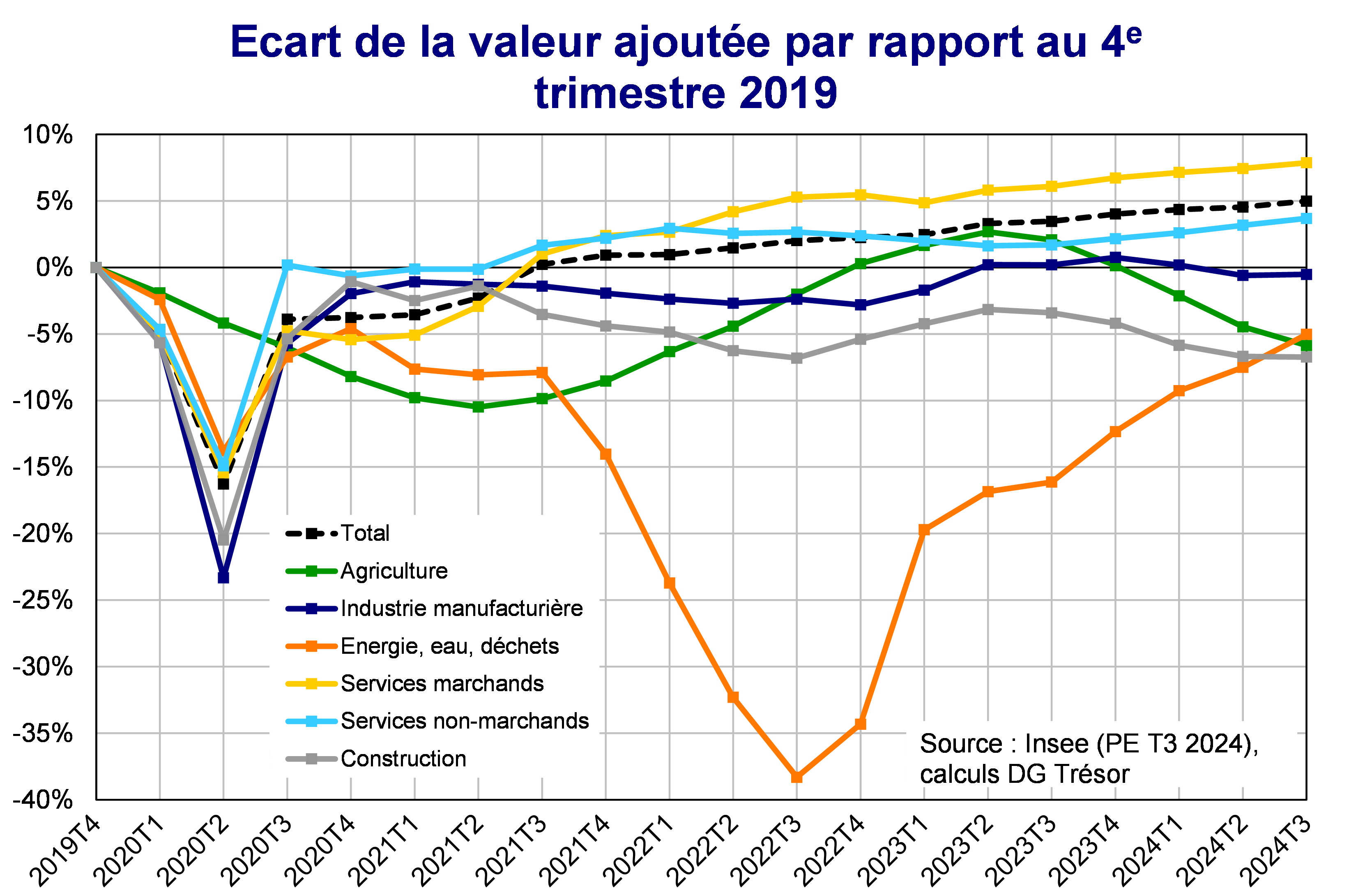

Le secteur agricole représente 1,5 % de la valeur ajoutée totale française ; sa contribution à l’ensemble de l’économie dépasse toutefois cette métrique : l’agriculture est par exemple cliente des intrants agricoles produits par d’autres secteurs. L’impact social d’une baisse de la production pourrait également être conséquent : en France, 16 % des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, quand le taux est de 14 % dans la population totale, en 2020. Leurs revenus sont particulièrement variables, du fait justement d’évènements climatiques et de la volatilité des prix mondiaux. Enfin, la profession figure parmi celles qui présentent les niveaux d’endettement les plus élevés : le taux d’endettement des exploitations agricoles dépasse 40 % en moyenne en 2022.

Ces pressions économiques et sociales croissantes forment un contexte essentiel pour comprendre les récents mouvements sociaux des agriculteurs français ; historiquement, ceux-ci tendent à survenir après de mauvaises récoltes, qui mettent à mal l’équilibre économique des exploitations. Ainsi, les mouvements initiés ces derniers jours s’inscrivent dans la continuité de ces précédents, et soulignent certaines fragilités du secteur face à la hausse des coûts de production, la pression climatique, et à la concurrence internationale.