ÉGYPTE

Indicateurs et conjoncture

Situation macroéconomique et financière de l'Égypte

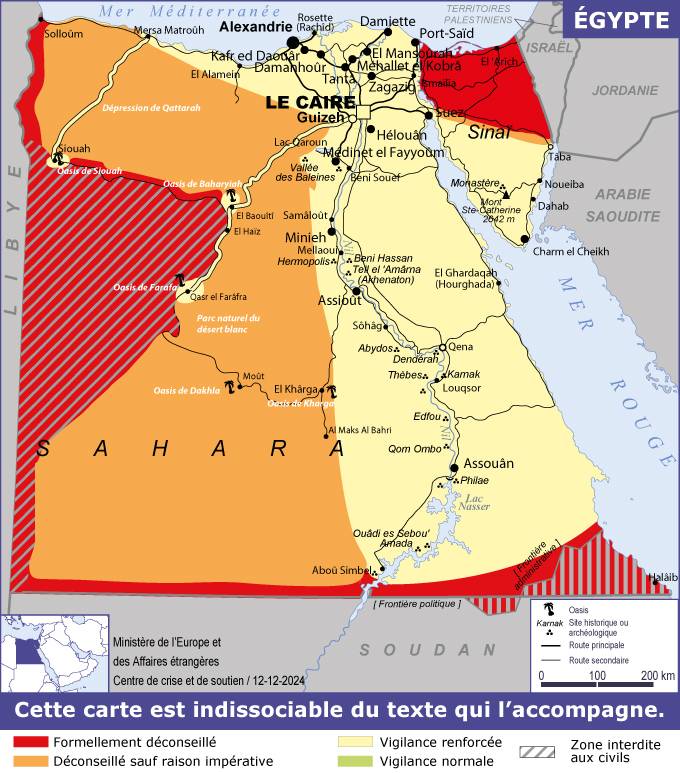

L’Égypte occupe une position géographique stratégique au carrefour de trois continents et de deux mers reliées par le canal de Suez. Comptant 116 M d’habitants (+1,99% par an), l’Égypte est le troisième pays le plus peuplé d’Afrique, derrière le Nigeria et l’Éthiopie. Avec une superficie de 1 M km², le pays est divisé en 27 gouvernorats, dont Le Caire, Giza et Alexandrie concentrent un quart de la population et la majeure partie de l’activité économique.

Le PIB de l’Égypte, estimé à 380 Md USD pour l’exercice 2023/24 (juillet à juin), est le deuxième plus important d’Afrique.

Cette performance repose sur une économie diversifiée, structurée autour de l'industrie manufacturière (24%), du commerce de gros et de détail (15,1%), de l’agriculture (11%), de la construction (8,4%) et du tourisme (8,1%). Le secteur public occupe une place prépondérante, représentant 27% de l’activité économique et 74% des investissements. Toutefois, l'intégration du secteur informel, qui couvrirait entre 30 et 60% de l'emploi total, pourrait accroître le PIB de manière significative, d'au moins 40%.

Après la contraction de l’activité enregistrée sur l’exercice 2023/24, la croissance du PIB ayant été ramenée à 2,4% sur cette période, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse par le FMI, qui anticipe désormais une croissance de 3,6% durant l’exercice 2024/25 puis un rebond à 4,1% en 2025/26. L’économie reste sous pression, pénalisée par des facteurs régionaux et le recul des investissements privés. L’indice PMI, indicateur de la performance du secteur privé non pétrolier, est resté sous la barre des 50 pendant 44 mois consécutifs, avant de repasser au-dessus des 50 à trois reprises sur l’exercice 2024/25, atteignant notamment 50,7 en janvier et 50,1 en février 2025, signalant une reprise modeste de l’activité. La croissance reste principalement tirée par les investissements publics dans les grands projets d’infrastructure et par la consommation domestique. Les efforts de consolidation budgétaire demeurent visibles à moyen terme, avec un excédent primaire estimé à 6% du PIB en 2023/24. Toutefois, le déficit public et la dette publique devraient respectivement s’élever à environ 6,3% et 90% du PIB en 2024/25. Par ailleurs, les charges d’intérêt demeurent particulièrement élevées et les recettes fiscales limitées.

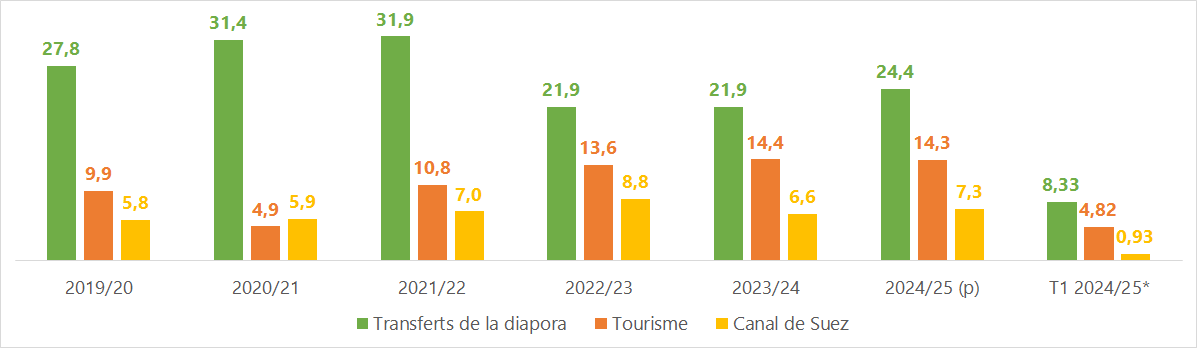

L’économie égyptienne repose structurellement et principalement sur trois rentes :

- Les transferts de la diaspora, autour de 22 Md EUR en 2022/23 et 2023/24,

- Les revenus tirés du secteur du tourisme, autour de 14 Md USD en 2022/23 et 2023/24,

- Les revenus tirés du canal de Suez, qui ont significativement chuté, passant de 8,8 Md USD en 2022/23 à 6,6 Md USD en 2023/24. Sur l’année civile 2024, la baisse des revenus s’élève à au moins 60% en glissement annuel.

Cette dépendance expose l’Égypte à de fortes vulnérabilités, fragilisant sa position extérieure à chaque retournement conjoncturel, alors que les besoins de financement courants sont élevés.

Tableau 1 : Évolution annuelle des trois rentes de l'Égypte (en Md USD).

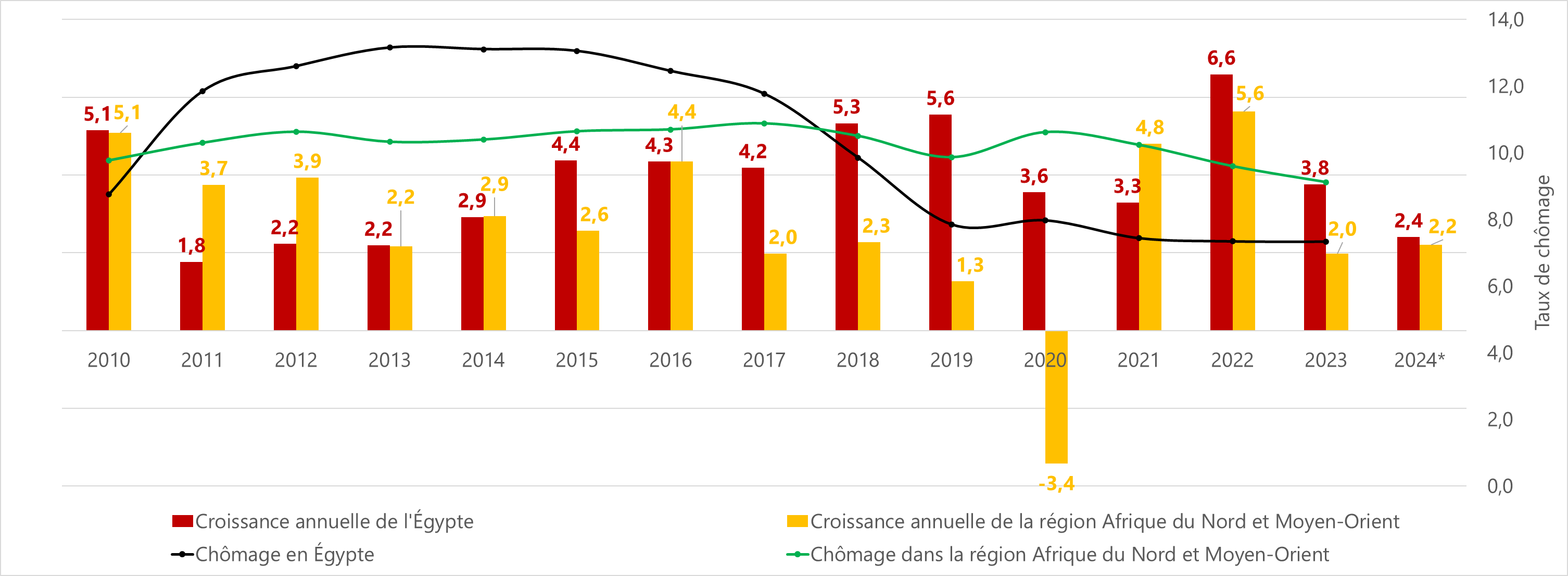

La modernisation de l’économie égyptienne au milieu des années 2000 a permis au pays d’atteindre des taux de croissance record, culminant à environ 7% entre 2005 et 2008. Cette croissance a été soutenue par des réformes économiques et l’ouverture aux investissements étrangers. Cependant, la crise financière mondiale de 2008 a provoqué un ralentissement brutal, avec une baisse de la croissance à 5%, puis à 1,8% après les épisodes révolutionnaires du début des années 2010.

L’élection d’Abdel-Fatah Al-Sissi à la présidence en 2014, suivie de sa réélection en 2018, a marqué un retour à la stabilité politique dans le pays. Le processus de transition s'est achevé avec l'élection parlementaire de janvier 2016, renforçant ainsi les institutions du pays. Les deux premiers mandats de Sissi ont été caractérisés par une croissance principalement alimentée par l’investissement public, bien que les efforts de stabilisation macroéconomique aient été mis à l’épreuve par trois chocs externes majeurs : la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et le conflit Israël-Hamas. Réélu en décembre 2023, il a entamé son troisième mandat le 2 avril 2024.

La croissance économique de l'Égypte demeure parmi les plus dynamiques de la région ANMO, mais elle reste insuffisante pour compenser l'augmentation rapide des dépenses publiques, qui ont doublé en cinq ans.

Selon les estimations du FMI pour l'exercice 2023/24, les dépenses publiques (administrations et autorités publiques) se répartissent principalement en remboursement des intérêts de la dette (40%), salaires et traitements des fonctionnaires (15%), subventions et dépenses sociales (27%) et investissements (9%). La croissance est également insuffisante pour absorber de façon inclusive les quelques 800 000 jeunes qui rejoignent chaque année le marché du travail et réduire de façon durable la pauvreté. Les derniers chiffres disponibles, datant de 2019/20, indiquent que 29,7% de la population vivrait sous le seuil de pauvreté, fixé à 1,7 USD par jour, contre 16,7% vingt ans plus tôt.

Tableau 2 : Évolution de la croissance annuelle (%) et du chômage (% du total de la population active).

En termes d’ouverture économique, l’Égypte souffre d’un déficit commercial structurel (39,6 Md USD en 2023/24), lequel représente en moyenne 11,3% du PIB sur la dernière décennie, en raison de la faiblesse de son appareil exportateur et d’une part conséquente d’importations incompressibles. L’Égypte est le 1er importateur de blé au monde et sa production manufacturière et industrielle dépend à 40% d’intrants importés. D’un point de vue conjoncturel, les exportations égyptiennes n’ont pas profité de la dépréciation massive de la devise nationale de 2016, car l’effet-prix a surtout impacté négativement les achats de biens intermédiaires importés. Et en tout état de cause, l’avantage change a été largement compensé par l’inflation qui en est résulté et le surenchérissement du coût des intrants.

Sur le plan des infrastructures, le gouvernement a lancé une série de méga projets dont les plus emblématiques sont le doublement du canal de Suez, le développement de la région économique attenante et la construction d’une nouvelle capitale administrative. Parmi les autres grands projets dits « nationaux » en cours de développement ou finalisés, on pourra citer : 36 complexes urbains touristiques, 13 villes nouvelles, de nouveaux centres industriels dans 22 villes, une centrale nucléaire, la bonification de terres désertiques ou encore 8 000 km de nouvelles routes et les premières lignes à grande vitesse.

La situation économique et financière de l’Égypte a été marquée ces dernières années par plusieurs programmes d'ajustement macroéconomique sous l'égide du FMI, pour combler les besoins de financement.

Le premier, déployé entre 2016 et 2019, portait sur une facilité élargie de crédit de 12 Md USD. En décembre 2022, une nouvelle facilité de 3 Md USD a été accordée par le FMI pour 46 mois (montant porté à 8 Md USD en mars 2024). Les objectifs du programme visent à remédier aux vulnérabilités macroéconomiques et assurer une croissance inclusive à travers :

- Une politique monétaire permettant, en autres, de maintenir un taux de change flottant ;

- La poursuite de la consolidation budgétaire, tout en renforçant les dépenses sociales ;

- Des réformes structurelles visant à réduire l’empreinte de l’État dans l’économie, à dynamiser le secteur privé et à attirer davantage d’investissements étrangers.

Alors que l’Égypte était dans une phase de reprise économique, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a renforcé les risques et les inquiétudes sur l’équilibre économique du pays, parmi lesquels : la soutenabilité de sa dette publique et le niveau des dépenses d’intérêt, son appareil exportateur peu développé et ses importations incompressibles importantes (blé, intrants, etc.), sa forte dépendance aux recettes rentières volatiles (tourisme, canal de Suez, capitaux volatils) et la poursuite de la dégradation de la situation socio-économique d’une majeure partie de sa population (salaires réels au plus bas depuis 30 ans, taux de pauvreté multiplié par deux en 20 ans, hausse des emplois précaires et informels, etc.) que le manque chronique d’investissement public dans les secteurs sociaux ne parvient pas à enrayer.

Les retombées du conflit en Ukraine ont eu des conséquences profondes sur le pays. Ainsi, l'inflation a atteint des niveaux inédits, avec une moyenne de 23,5% en 2022/23 et un pic à 38% en glissement annuel en septembre 2023. L'Égypte, qui importe plus de 50% de son blé d'Ukraine et de Russie, a vu les prix alimentaires et des engrais augmenter fortement. Cette hausse des coûts affecte la production de pain subventionné, consommé quotidiennement par près de 72 millions d'Égyptiens, aggravant encore les pressions inflationnistes sur les produits alimentaires de base. Par ailleurs, la dévaluation de la monnaie renchérit le coût des importations et le poids de la dette libellée en devises étrangères. En outre, les comptes extérieurs se sont détériorés, avec une chute des investissements de portefeuille de 21 Md USD en 2021/22.

Le conflit entre Israël et le Hamas, débuté en octobre 2023, a constitué un nouveau choc externe majeur pour une économie déjà affaiblie structurellement et conjoncturellement. Bien qu’il n’ait pas provoqué de dégradation notable de la situation sécuritaire interne à ce stade, ses répercussions sur le trafic maritime en mer Rouge ont été immédiates. Les revenus tirés du canal de Suez ont chuté de plus de 60% au cours de l’année civile 2024, tandis que le trafic a diminué de 50%, exerçant une pression supplémentaire sur les réserves de change, qui étaient déjà basses, estimées en moyenne 36 Md USD sur l’exercice 2023/24.

Toutefois, le secteur du tourisme a fait preuve d'une résilience notable, avec 15,3 millions de touristes accueillis en 2024, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre constitue un nouveau record, dépassant les 14,9 millions de touristes atteints en 2023.

Les flux énergétiques, affectés par la baisse de la production gazière et les effets du conflit, ont directement contribué à la dégradation des exportations et la balance courante. En particulier, le mégachamp gazier de Zohr a connu une forte diminution de sa production, fonctionnant à moins de 40% de sa capacité au premier semestre 2024 en raison de problèmes techniques majeurs. Sa production a chuté de 46% alors que sa capacité nominale est estimée à 3,2 Md bcfd. À l’échelle nationale, la production actuelle de gaz s’élève à 4,3 Md bcfd, contre une demande intérieure dépassant les 6 Md bcfd. Face à ce déficit, l’Égypte, exportatrice de gaz naturel depuis 2017, a dû relancer massivement ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2024 afin de sécuriser son approvisionnement énergétique et pallier les coupures de courant survenues lors des pics de chaleur estivaux – les centrales thermiques à gaz assurant près de 80% de la production électrique nationale. Les importations de GNL ont ainsi atteint leur plus haut niveau depuis sept ans, avec un total de 2,78 millions de tonnes importées sur l’année, dont 87% au second semestre. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025.

Enfin, sur le marché des capitaux, les conflits ont accentué la défiance des investisseurs étrangers. En 2021/22, les désinvestissements de portefeuille ont atteint leur plus haut historique, à 21 Md USD, dans le contexte de la guerre en Ukraine et de l’augmentation des taux de la FED. En revanche, les investissements de portefeuille ont atteint 14,4 Md USD entre janvier et mars 2024, en raison de l’annonce de l’investissement émirien (février 2024) de la mise en œuvre d’un régime de change flottant, et de la hausse du montant du programme FMI (mars 2024).

Depuis mi-février 2024, l’économie et les comptes extérieurs de l'Égypte observent une dynamique plus positive

Les agences de notation Moody’s, S&P et Fitch ont révisé leurs perspectives sur la note souveraine de l'Égypte, passant de négative à positive pour la première et de stable à positive pour les autres. Ces révisions sont attribuées à la mise en œuvre en cours de certaines réformes économiques, soutenues par le FMI, ainsi qu'à l'impact positif de l'accord historique d’un montant 35 Md USD avec le fonds souverain émirati ADQ dans le cadre du projet Ras El Hekma. Cet accord s’est accompagné d’autres financements internationaux, un paquet de soutien de l’UE (7,4 Md USD, dont 5 Md d’assistance macro-financière) et de la Banque mondiale (6 Md USD sur trois ans, dont 700 M versé en juin 2024).

Pour consolider ce redressement, la Banque centrale d’Égypte a relevé ses taux directeurs de 200 points de base en février, suivis de 600 points supplémentaires en mars 2024, dans le but de freiner l’inflation et d’éliminer le marché parallèle du change.

Alors que sur les premiers mois de l’année 2024, la plupart des observateurs anticipait un scenario catastrophe pour l’économie égyptienne, le pays a pu affronter la crise de liquidité, principalement grâce aux financements extérieurs, tout en assurant la transition vers un régime de change flexible. Plus d’un an après la hausse du montant de la facilité élargie de crédit mise en œuvre par le FMI (de 3 à 8 Md USD), le pays a mené à bien certains ajustements tout en portant un discours volontariste sur les réformes à mener. Toutefois, les fragilités structurelles demeurent et seraient accentuées en cas d’aggravation de la crise régionale.