Brèves économiques d'octobre 2025

Pourquoi ces écarts de prix dans les "petits pays"? +++ Autriche : Fin de la récession +++ 1er rapport pour la PDE +++ Record dans les IDE +++ Electricité verte : 100 % d'ici 2030 +++ Slovénie : 440 M EUR débloqués pour la FRR +++ Visite du Président Macron +++ Lancement programme solaire de HSE +++ Croatie : La dette atteint 50,9 Mds EUR +++ 2ème examen EDR +++ LNG Croatia de nouveau opérationnel +++ Immobilier : +4,4 % au 2ème trimestre 2025 +++ la dette hospitalière atteint 800 M EUR +++

Les prix dans les « petits » pays sont-ils nécessairement supérieurs à ceux observés dans les « grands » ?

Un des paradoxes du marché intérieur européen réside dans la persistance d’importants écarts de prix pour des biens identiques - notamment les produits alimentaires - entre États membres. Les comparaisons publiées par Eurostat montrent ainsi régulièrement que les prix des denrées alimentaires restent entre 10 et 30 % plus élevés dans certains petits marchés d’Europe centrale et alpine que dans les grands marchés voisins.

Ce phénomène amène à s’interroger à la fois sur les mécanismes économiques propres aux petits marchés (échelle de production, coûts logistiques, densité commerciale) et sur les pratiques contractuelles des fournisseurs, qui fragmentent l’espace européen de distribution. Le débat a été porté à Bruxelles (conseil compétitivité du 29 septembre) à l’initiative de l’Autriche, soutenue par sept Etats membres (dont la Croatie et la Slovénie), qui a présenté les contraintes territoriales d’approvisionnement comme une cause majeure de la cherté des produits alimentaires dans les marchés de petite taille.

La note des autorités autrichiennes : offensive contre les contraintes territoriales d’approvisionnement

Les contraintes territoriales d’approvisionnement (CTA, TSC en anglais) sont des restrictions imposées par les vendeurs en amont de la chaîne d’approvisionnement aux acheteurs en aval de celle-ci. Généralement, les CTA se matérialisent sous la forme de restrictions territoriales des fabricants qui empêchent les grossistes et détaillants de s’approvisionner au-delà des frontières de leur marché national.

En septembre 2025, l’Autriche, avec sept autres États membres (Belgique, Croatie, Tchéquie, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas et Slovénie), a soumis à la Commission européenne un texte (un « non-papier » dans le jargon de la diplomatie) intitulé “Bringing an End to Unjustified Territorial Supply Constraints”. Le document dénonce les pratiques de segmentation d’approvisionnement des grands fournisseurs, et rappelle que la Commission elle-même estime à 14 Mds EUR/an le coût de ces pratiques pour le consommateur. Il appelle en conséquence à une action législative européenne, et demande à la Commission :

- d’inscrire un droit à l’approvisionnement libre dans le droit du marché intérieur ;

- de créer un registre européen des CTA recensant les pratiques signalées ;

- et de renforcer les sanctions contre les fournisseurs discriminant les États membres selon leur taille ou leur localisation.

Ce texte marque la première initiative coordonnée d’États de petite ou moyenne taille pour faire reconnaître une inégalité économique structurelle au sein du marché intérieur, alors que jusqu’à présent, le traitement des CTA a relevé, pour l’essentiel, du droit de la concurrence. En 2024 par exemple, la Commission européenne a infligé à Mondelez International une amende de 337,5 M EUR pour avoir restreint les ventes transfrontalières de ses produits (Milka, Oreo, Toblerone, Jacobs, etc…).

Dans les faits, on constate en effet que le mécanisme de formation des prix peut être imparfait dans certains petits marchés européens

La construction du marché unique européen visait à garantir la libre circulation des biens et, par conséquent, une convergence des prix à la consommation. Pourtant, beaucoup de petits marchés demeurent structurellement plus chers, notamment pour les produits alimentaires. Cette situation est paradoxale : selon la théorie économique, les pays dépendant des importations devraient profiter de prix plus bas, puisque la concurrence internationale permet de s’approvisionner “au meilleur coût”. Or, les données empiriques contredisent partiellement cette hypothèse, comme l’illustrent les cas de l’Autriche, de la Croatie et de la Slovénie. Les écarts de prix observés y sont persistants malgré leur intégration commerciale à la zone euro. Ces disparités soulèvent une question plus large : le marché unique européen fonctionne-t-il réellement comme un espace économique unifié ou demeure-t-il fragmenté par des logiques contractuelles, logistiques et institutionnelles ?

L’Autriche : un marché de consommation marqué par un « surcoût » réel

L’Autriche constitue le cas emblématique d’un petit marché intégré mais coûteux. Selon une étude du Verein für Konsumenteninformation (VKI, décembre 2024, association de défense du consommateur), les consommateurs autrichiens paient en moyenne 15 à 20 % de plus que les Allemands pour des produits alimentaires identiques. Les écarts sont particulièrement marqués pour les grandes marques internationales, où la différence dépasse parfois 30 %, tandis que les produits de marque distributeur restent plus compétitifs.

La Croatie : petite économie ouverte, pression du tourisme

En Croatie, les prix alimentaires se situent autour de 120 % de la moyenne européenne (Eurostat, 2024).

Ce niveau s’explique par la taille du marché, la dépendance vis-à-vis des importations, la fragmentation des chaînes logistiques et du secteur agricole qui ne couvre qu’une partie réduite des besoins du pays, mais aussi par le poids du tourisme. Le pays accueille environ 15 à 16 millions de visiteurs par an, soit près de quatre fois sa population permanente, générant une demande additionnelle en produits alimentaires, boissons et biens de consommation courante. Cette tension saisonnière favorise des stratégies de prix plus élevés qui ne se résorbent que partiellement le reste de l’année.

La Croatie a été particulièrement affectée par la hausse des prix des denrées alimentaires, qui représentent 27 % du budget des ménages, un niveau largement supérieur à la moyenne de l’UE (17 %). Les prix des denrées alimentaires ont enregistré une augmentation moyenne de +12,7 % en 2023, puis un ralentissement à +4 % en 2024, malgré la mise en place d’un contrôle des prix par le gouvernement sur 30 produits alimentaires de première nécessité depuis septembre 2023, élargi à 40 produits supplémentaires en janvier 2025.

La Slovénie : un marché vulnérable

Du fait de sa petite taille (2 millions d’habitants) le marché slovène est particulièrement sensible aux évolutions des prix, d’autant que le pouvoir d’achat des consommateurs y est de 15 % inférieur à la moyenne européenne. Sur la période 2021/2024, c’est le poste « alimentation et boissons non alcoolisées » qui a le plus contribué à l’inflation, avec +27,6 % au total. Ce dérapage a conduit le Gouvernement à travailler, à partir de septembre 2025, sur un paquet de mesures ciblées.

Les facteurs structurels des écarts de prix

Les écarts de prix dans les petits marchés européens ne découlent en conséquence pas d’un seul facteur, mais d’une combinaison d’effets structurels :

- Effet d’échelle : les coûts fixes logistiques et commerciaux se répartissent sur un volume de ventes réduit, ce qui accroît les coûts unitaires.

- Concentration du commerce de détail : en Autriche, plus de 90 % du marché est contrôlé par quatre groupes. Cette concentration réduit la pression concurrentielle. La situation est comparable, bien que moins accentuée, en Croatie et pose également la question de la capacité de négociation des filiales croates avec les centrales d’achat des maisons mères notamment allemandes.

- Contraintes d’approvisionnement territoriales : les fournisseurs internationaux segmentent volontairement leurs marchés, empêchant les détaillants d’acheter dans les pays voisins où les prix de gros sont plus bas.

- Coûts internes : Dans un pays comme l’Autriche, la géographie montagneuse accroît encore ces coûts, tandis que la densité de la population limite les économies d’échelle.

Ainsi, la taille du marché agit certes comme un multiplicateur de coûts, mais c’est la structure de marché et les pratiques de distribution qui transforment cette contrainte en différence de prix.

AUTRICHE

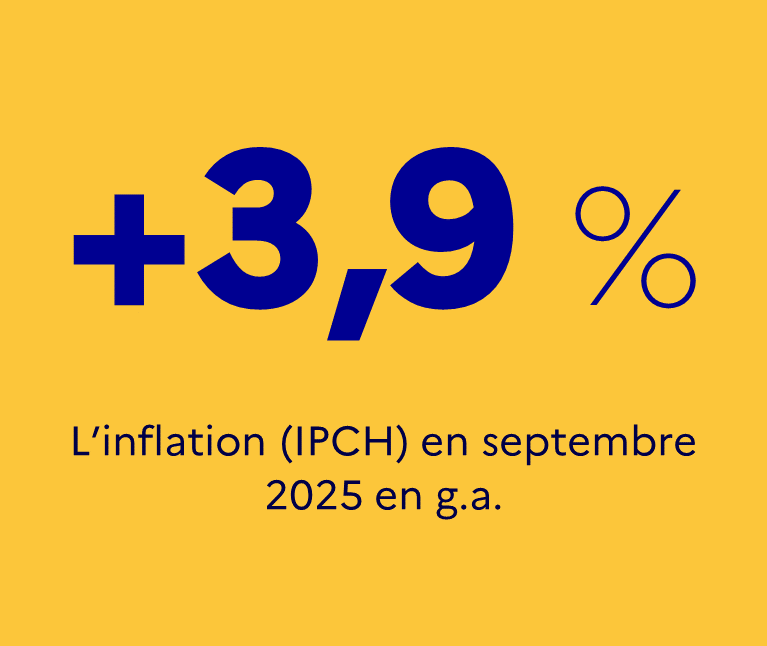

Le Chiffre du mois à retenir

Zoom sur...

L’inflation persistante en Autriche : en septembre, comme en août, ce sont les prix liés au logement qui ont tiré l’inflation vers le haut, avec une progression de +6,0 % (+6,1 % en août en glissement annuel). Notamment l’énergie, dont l’électricité (+35,9 % en raison de l’effet de base), contribue à alimenter la tendance. Les services tels la gastronomie et l’hôtellerie ont vu leurs prix progresser en septembre de 6,2 % quand l‘alimentation et les boissons non alcoolisées s’inscrivaient également en hausse de +3,9 %. En raison des prix des carburants (+0,1 % en septembre après -3,2 % en août), les prix des transports ont augmenté de 2,5 %. La culture et les loisirs étaient en hausse de 3,2 %. A l’inverse, les voyages aériens ont vu leur prix reculer de 0,2 %.

etc.

SLOVENIE

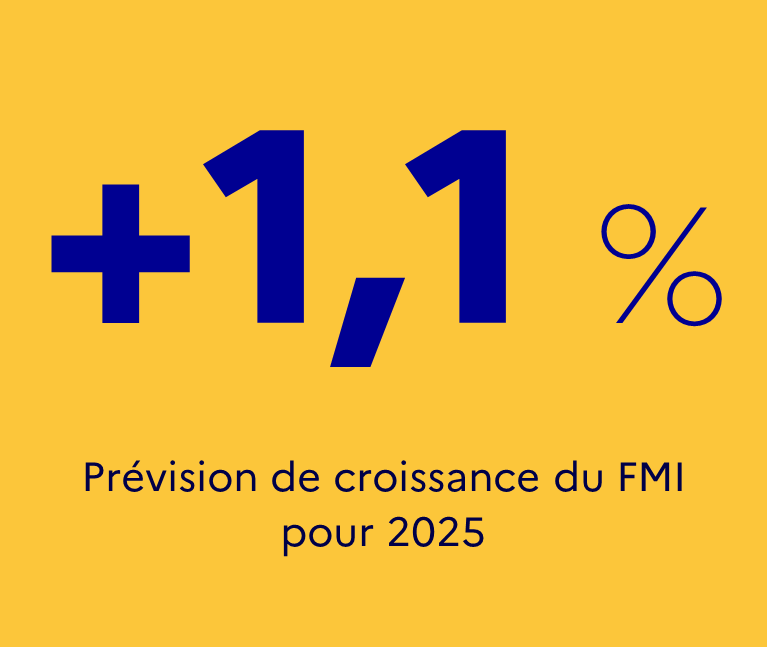

Le Chiffre du mois à retenir

Zoom sur...

Le Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour la Slovénie, tablant désormais sur une progression du PIB de seulement 1,1 % en 2025. Cette prévision marque une réduction de 0,7 point par rapport à celle d’avril et de 1,5 point par rapport à l’estimation d’octobre 2024. Pour 2026, la croissance attendue est ramenée à 2,3 %, soit un léger ajustement de –0,1 point. Ces révisions confirment un ralentissement plus prononcé de l’économie slovène, déjà anticipé par l’institut national IMAD et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). La faiblesse des exportations, liée aux difficultés industrielles européennes, et la persistance des tensions géopolitiques pèsent sur les perspectives à court terme, même si une reprise modérée est envisagée à partir de 2026 grâce à une amélioration de la demande extérieure.

etc.

CROATIE

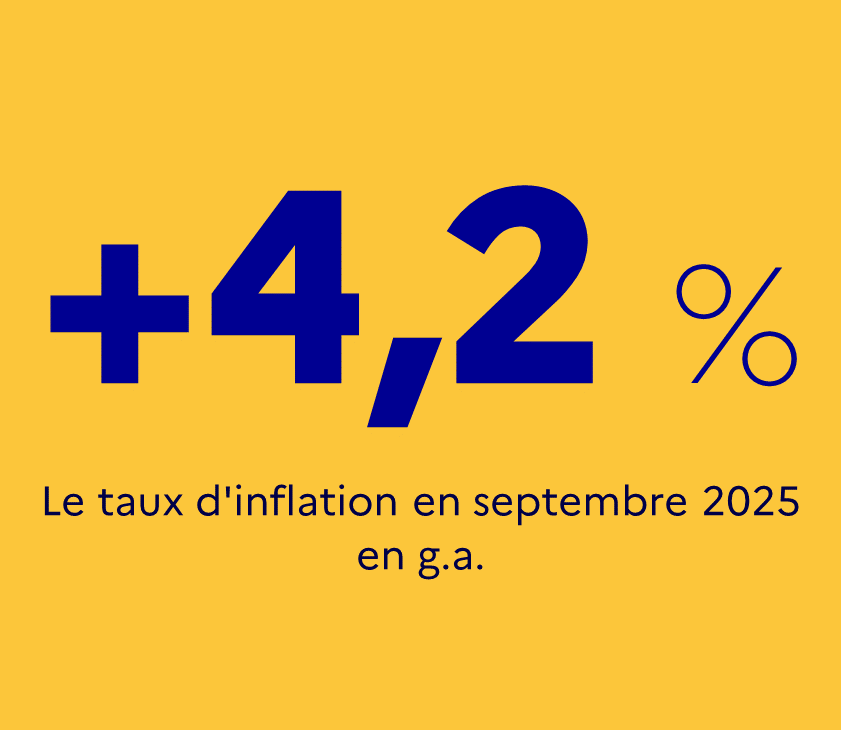

Le Chiffre du mois à retenir

Zoom sur...

Inflation et pouvoir d’achat : pour la première fois, le Premier ministre croate M. Plenković pointe du doigt les entreprises croates et maintient la hausse programmée du salaire minimum.

L'inflation reste forte en Croatie, atteignant en septembre 2025, 4,2 % en g.a. selon les premières estimations du Bureau national des statistiques (DZS). Cette hausse est tirée principalement par l’augmentation des prix des services (+6 %), de l’alimentation (+5,6 %) et de l’énergie (+4,5 %). Les données Eurostat confirment cette tendance, plaçant l’inflation harmonisée croate à 4,6 %, soit l’un des niveaux les plus élevés de la zone euro, où la moyenne s’établit à 2,2 %.

Face à cette pression sur le pouvoir d’achat, le Premier ministre Andrej Plenković a fermement rejeté la demande de l’Association croate des employeurs (HUP) de repousser à plus tard une nouvelle revalorisation du salaire minimum qui viendrait selon eux « compromettre les créations d'emploi, les investissements et la compétitivité de l'économie croate ». Le Premier ministre a, pour sa part, souligné que les bénéfices des entreprises croates avaient doublé depuis 2016, en particulier dans les secteurs de consommation courante. Selon lui, ces hausses de prix sont en grande partie le résultat de dynamiques internes au sein de la filière de distribution alimentaire notamment, pointant du doigt des marges excessives réalisées au détriment des ménages les plus modestes.

Il a également précisé qu’une commission consultative pilotée par le ministère du Travail – incluant syndicats, experts, universitaires et représentants patronaux a été mandatée sur le sujet.

etc.

***

Pour lire l'intégralité de nos brèves, merci de cliquer sur le fichier pdf ci-après!

Adoptez l'éco-attitude! N'imprimez que si nécessaire et pensez à recycler votre papier!