Brèves de l'ASEAN semaine 30 (2025)

Région

BAsD : prévision de croissance en 2025 revue à la baisse de 0,5 point à +4,2 %

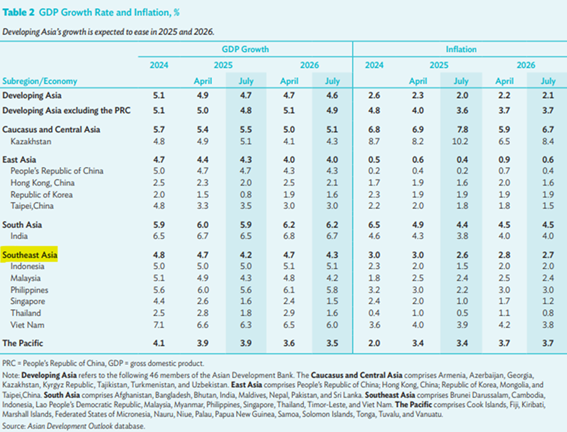

Selon les dernières données du Asian Development Outlook de juillet 2025 de la Banque asiatique de développement (BAsD), les prévisions de croissance pour l’Asie du Sud-Est sont abaissées à 4,2 % en 2025 et 4,3 % en 2026 (contre 4,7 % initialement), reflétant l’impact du ralentissement mondial et des tensions commerciales accrues. Singapour voit sa croissance fortement revue à la baisse, à 1,6 % en 2025 et 1,5 % en 2026 (vs 2,6 % et 2,4 %), en raison d’un affaiblissement des exportations, d’un recul du PMI manufacturier et d’un essoufflement post-frontloading. La Thaïlande subit également un net ralentissement, avec une croissance attendue à 1,8 % en 2025 et 1,6 % en 2026 (vs 2,8 % et 2,9 %), pénalisée par la baisse du tourisme, une consommation atone et une dette des ménages élevée. La Malaisie passe de 4,9 % à 4,3 % en 2025 et de 4,8 % à 4,2 % en 2026, affectée par le repli des investissements locaux (-27,4 % au T1) malgré un marché du travail résilient. Aux Philippines, la croissance est attendue à 5,6 % en 2025 et 5,8 % en 2026 (vs 6,0 % et 6,1 %), avec une demande interne robuste mais des exportations en déclin. Le Vietnam, bien qu’encore dynamique, voit ses prévisions légèrement ajustées à 6,3 % en 2025 et 6,0 % en 2026 (vs 6,6 % et 6,5 %), sous l’effet des nouveaux tarifs américains sur ses exportations. Seule l’Indonésie maintient ses perspectives à 5,0 % et 5,1 %, soutenue par la consommation privée, un déficit budgétaire élargi à 2,8 % du PIB, et une politique monétaire accommodante, malgré un ralentissement temporaire post-électoral (4,9 % au T1).

La pression monte sur Singapour, la Thaïlande, la Malaisie et le Cambodge à l’approche de l’échéance du 1er août fixée par Trump

Sauf accord d’ici le 1er août avec l’administration Trump, plusieurs économies majeures de l’ASEAN – Singapour, Thaïlande, Malaisie, Cambodge – s’exposent à une forte hausse des droits de douane sur leurs exportations vers les États-Unis, avec des taux allant jusqu’à 36 % pour la Thaïlande et le Cambodge, 25 % pour la Malaisie et au moins 15 % pour Singapour. Ces pays subissent une pression croissante alors que le Vietnam (taux négocié à 20 %), l’Indonésie (19 %) et les Philippines (19 %) ont déjà obtenu des concessions. Singapour, seul pays de la région à afficher un déficit commercial avec les États-Unis, plaide pour des exemptions, notamment sur les produits pharmaceutiques, secteur qui pourrait être ciblé à hauteur de 25 %, impactant la croissance de 0,1 à 1 point selon le cabinet de recherche BMI. La Thaïlande, qui exporte pour 55 Md USD vers les États-Unis (18 % de ses exportations), espère ramener les droits à 20 %. En Malaisie, les discussions portent sur les semi-conducteurs, Washington envisageant des restrictions pour limiter les flux vers la Chine. Le Cambodge, dont 40 % des exportations dépendent du marché américain, redoute une désindustrialisation rapide.

Indonésie

Barrières non tarifaires levées pour les États-Unis

La déclaration conjointe publiée cette semaine entre l’Indonésie et les États-Unis confirme que Jakarta ira au-delà des mesures déjà annoncées (cf. Brèves semaine 29), en s’engageant également à lever plusieurs barrières non tarifaires. Celles-ci incluent la suppression des exigences de contenu local pour les entreprises américaines, la reconnaissance des normes américaines pour les véhicules et dispositifs médicaux, l’allègement des procédures de certification et des restrictions à l’importation, notamment l’exemption pour les produits alimentaires et agricoles américains de tous les régimes de licences d'importation, y compris de la politique d’équilibre des produits de base. Sur le plan numérique, l’Indonésie accepte le transfert de données personnelles vers les États-Unis et supprime les taxes sur les produits immatériels. Les deux pays ont indiqué poursuivre dans les prochaines semaines les négociations et la finalisation de l’Accord de commerce réciproque, avant sa signature et son entrée en vigueur, qui nécessitera des révisions réglementaires importantes pour l’Indonésie.

Lancement de 80 000 coopératives villageoises

Le président indonésien Prabowo Subianto a lancé le 21 juillet 2025 le programme national des Koperasi Desa Merah Putih (coopératives « rouge et blanc », en référence aux couleurs du drapeau indonésien), inaugurant ainsi plus de 80 000 coopératives rurales pour dynamiser l’économie populaire et améliorer l’accès aux biens essentiels. Ce dispositif couvre 514 districts dans les 38 provinces du pays. Elles ont pour objectif de renforcer les acteurs économiques les plus fragiles, de raccourcir les chaînes de distribution, et de rendre les produits de première nécessité plus accessibles et abordables. D’après une circulaire issue de l’instruction présidentielle n°9/2025, les coopératives pourront dans un premier temps se financer via les Fonds Villageois (Dana Desa) déjà en place, qui reçoivent des transferts budgétaires annuels de l’État directement alloués aux villages. Chaque coopérative pourra in fine recevoir au total jusqu’à 3 Md IDR (184 000 USD) pour cette première année, financés par des fonds publics (locaux, régionaux et nationaux) et des microcrédits subventionnés des banques publiques. Le gouvernement prévoit de déployer un million de gestionnaires et mobilise massivement les entreprises publiques (banques, logistique, télécoms, énergie, alimentation). Par ailleurs, certaines pourraient se voir confier l’exploitation de gisements miniers de petite échelle, sous conditions. Le coût estimé du programme serait de 15 à 25 Md USD. Il soulève des préoccupations sur les capacités des banques d’État à absorber les risques.

Malaisie

Nouvelles mesures de soutien au pouvoir d’achat annoncées par le Premier ministre

À mi-parcours de son mandat, le Premier ministre Anwar Ibrahim a annoncé le 23 juillet une série de mesures visant à soutenir le pouvoir d’achat. Ainsi, le programme de commercialisation hebdomadaire d’un panier de produits de première nécessité à prix réduits lancé en 2023 (Jualan Rahmah) est renforcé : son budget est doublé à 131,2 M USD et la gamme des produits proposés sera élargie dans les 4 100 points de ventes du pays. Les tarifs de péage sur dix autoroutes en concession seront gelés, impliquant une charge budgétaire pour l’Etat de 109,3 M USD, et un versement d’une aide exceptionnelle de 22 USD sera fait à l’ensemble des citoyens malaisiens âgés de 18 ans et plus à partir du 31 août 2025 pour un coût estimé à 437,4 M USD. Ces derniers verront par ailleurs le prix de l’essence SP95 baisser de près de 3 % à 0,44 USD/litre tandis que les ressortissants d’autres nationalités devront quant à eux payer leur carburant à « un prix de marché » estimé à date à 0,55 USD/litre (+22,2 %). Les modalités de mise en œuvre de la plupart de ces mesures seront précisées d’ici la fin septembre.

Croissance estimée à 4,5 % pour le T2-2025

Selon les premières estimations du Département des statistiques malaisien (DOSM), le PIB aurait progressé de 4,5 % en g.a. au deuxième trimestre 2025 après +4,4 % en g.a. au premier trimestre, un niveau toutefois inférieur à celui enregistré un an plus tôt (+5,9 % en g.a.). Cette dynamique a été soutenue par une demande intérieure robuste. En effet, le secteur des services (59,9 % du PIB) accélère légèrement (+5,3 % contre +5,0 % au T1, en g.a.), tiré par la consommation privée. Les industries manufacturières (23,1 % du PIB) ralentissent (+3,8 % après +4,1 % au T1, en g.a.), tout comme le secteur de la construction (4,3 % du PIB ; +11,0 % contre +14,2 % au T1, en g.a). L’agriculture (6,1 % du PIB) connaît une amélioration modeste (+2,0 % après +0,6 % au T1, en g.a.), grâce au rebond de l’huile de palme. À l’inverse, les industries extractives enregistrent une nette contraction (-7,4 % après -2,7 % au T1, en g.a.), en lien avec la baisse de production de gaz et de pétrole. La croissance au premier semestre s’établirait ainsi à +4,4 % en g.a. à 182,6 Md USD.

Excédent commercial en forte hausse en juin malgré un léger repli des exportations

Selon le Département des statistiques malaisien (DOSM), les échanges commerciaux ont reculé en juin de 1,2 % en g.a, à 51,4 Md USD. Les exportations ont diminué de 3,5 % en g.a. (26,6 Md USD), marquées par une baisse des ventes d’hydrocarbures (3,8 % du total, -31,0 % en g.a) alors que celles des produits à base d’huile de palme ont enregistré une hausse notable (8,1 % du total ; +18,4 % en g.a.). Les importations ont quant à elles progressé (+1,2 % en g.a.) L’excédent commercial a atteint 1,9 Md USD contre 166,2 M USD en mai. Les flux vers les États-Unis (13,4 % du total ; +4,7 % en g.a.), l’Union européenne (7,5 % ; +4,6 % en g.a ;) et Taïwan (5,7 % ; +14,2 % en g.a.) se renforcent, tandis que ceux vers la Chine (12,2 % ; -9,3 % en g.a ;) et l’ASEAN (27,2 % ; -13,8 % en g.a ;) reculent, en lien avec la baisse de la demande mondiale en hydrocarbures. Sur le 1er semestre, les échanges ont atteint le niveau record de 320,4 Md USD (+4,8 % en g.a.), avec un excédent commercial cumulé de 12,1 Md USD.

Singapour

Vers un rééquilibrage des investissements croisés entre la France et Singapour

Selon les dernières données de la Banque de France, les flux d’investissements directs français vers Singapour ont été nettement négatifs en 2024 (-2 Md EUR, après +0,6 Md EUR en 2023), entraînant une contraction du stock d’IDE détenu sur place à 20,6 Md EUR (-10 % sur un an). En miroir, les flux singapouriens vers la France restent positifs à +0,5 Md EUR, mais chutent fortement par rapport aux +4,0 Md EUR enregistrés en 2023, dopés à l’époque par l’acquisition de World Flight Services par SATS (1,3 Md EUR). Le stock d’IDE singapouriens en France progresse néanmoins à +9,2 Md EUR (+4,5 %). Nota bene : après révision, la Banque de France a doublé son estimation du stock d’IDE singapouriens en France pour 2023, passé de 4,4 à 8,8 Md EUR. Cette mise à jour statistique confirme un rééquilibrage progressif des positions, le stock d’IDE français à Singapour n’étant plus que deux fois supérieur à celui de Singapour en France.

GIC enregistre son rendement le plus faible en 5 ans

Le fonds souverain singapourien GIC a affiché un rendement réel annualisé sur 20 ans de 3,8 % au 31 mars 2025, en léger recul par rapport aux 3,9 % de l’exercice précédent, et à son plus bas niveau depuis 2020. Se voulant rassurant, son directeur général Lim Chow Kiat juge ce résultat « très respectable », mettant en avant la solidité du secteur privé américain – première zone d’allocation du fonds, avec 49 % du portefeuille. GIC a renforcé sa part en actions à 51 % (contre 46 % un an plus tôt), réduit ses obligations à 26 % et accru son exposition aux actifs réels à 23 %. Il maintient une stratégie de long terme axée sur les infrastructures et l’intelligence artificielle. Selon le Financial Times, GIC adopte également une approche plus sélective sur le marché du private credit, jugé vulnérable à la compression des spreads et à l'absence de véritable cycle de défauts, privilégiant les financements directs d’entreprises soutenues par le capital-investissement.

Regain d’intérêt pour la bourse singapourienne soutenu par l’intervention de la MAS

Le programme de relance du marché boursier lancé par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), doté de 5 Md SGD (~4 Md USD), commence à porter ses fruits, avec une première enveloppe de 1,1 Md SGD confiée à trois sociétés de gestion (Avanda, Fullerton et JP Morgan) chargées d’investir dans les entreprises cotées à la Bourse de Singapour (SGX), toutes capitalisations confondues. L’indice Straits Times a atteint un sommet historique de 4 273 points le 24 juillet ; un véritable regain d’intérêt pour la place financière locale. L’objectif est de renforcer la liquidité et la valorisation des titres, notamment ceux des petites et moyennes capitalisations, souvent négligées par les investisseurs institutionnels. Si les acteurs saluent l’orientation stratégique des autorités, ils appellent à une plus grande transparence sur les modalités concrètes d’allocation des fonds, les critères de sélection des entreprises bénéficiaires, et les dispositifs d’accompagnement à la recherche financière. Parallèlement, le soutien aux sociétés locales non cotées via des subventions à la recherche vise à élargir l’offre potentielle d’introductions en Bourse. Des opérations récentes comme celles de NTT DC Reit et Info-Tech Systems témoignent d’une dynamique naissante, mais la réussite du programme repose sur sa capacité à structurer un écosystème attractif, équilibré et pérenne.

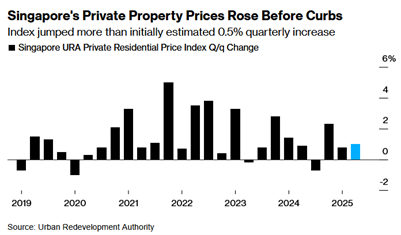

Les prix de l’immobilier privé progressent plus fortement que prévu avant l’application de mesures

Les prix des logements privés à Singapour ont augmenté de 1,0 % au deuxième trimestre 2025, selon l’Urban Redevelopment Authority, soit le double de l’estimation initiale (0,5 %). Il s’agit du troisième trimestre consécutif de hausse, sur fond d’inquiétudes des autorités face à une possible surchauffe du marché. Les loyers résidentiels privés ont également accéléré, avec une hausse de 0,8 % (contre 0,4 % au trimestre précédent). En réponse à la spéculation immobilière croissante, de nouvelles mesures de régulation ont été introduites début juillet, ciblant notamment les pratiques de revente rapide. Malgré un ralentissement des ventes lié à l’incertitude commerciale mondiale, plusieurs lancements de projets en juillet-août ont rencontré une forte demande, dont un projet grand public vendu à 94 % dès son lancement. Toutefois, certains segments haut de gamme peinent à convaincre. Pour Chia Ngiang Hong, directeur général du promoteur City Developments, ces restrictions successives placent les acteurs de la promotion immobilière dans une « situation extrêmement difficile ».

Vietnam

Les importations en provenance des États-Unis en forte croissance

Les importations vietnamiennes de produits américains ont atteint 8,9 Md USD sur les six premiers mois de 2025, en hausse de 22,3 % en g.a selon le département général des Statistiques (GSO). Cette croissance reflète des relations commerciales renforcées, avec une augmentation des achats de matières premières, produits agricoles et technologies. Parmi les produits qui ont enregistré les plus fortes croissances, le coton est en tête, avec 455 000 tonnes importées pour 800 M USD, soit +116 % en volume et +79 % en valeur. Les États-Unis fournissent désormais 48 % du coton importé par le Vietnam, qui devient le 3ᵉ plus gros importateur de coton américain après la Chine et le Pakistan. Selon l'USDA, cette tendance devrait se poursuivre grâce à la reprise du secteur textile et à l’investissement étranger dans ce secteur. Les importations vietnamiennes de bois américain ont également augmenté de 74 % en g.a., soit 15 % de la part de marché vietnamien. Les fruits et légumes ont aussi connu une hausse importante de 42 % en g.a. avec près de 297 M USD. Les Etats-Unis restent le 2e fournisseur de fruits et légumes du Vietnam (notamment des fruits comme pomme, orange, cerise, myrtille) avec 25 % de part de marché, derrière la Chine (33%). Concernant les ordinateurs et accessoires, les importations vietnamiennes depuis les Etats-Unis ont augmenté de 30 % en g.a.

Renforcement du contrôle des certificats d’origine

Un projet de décret de l’Agence pour le commerce extérieur, placée sous la tutelle du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), sur les règles d’origine des produits a été rendu public. Il prévoit notamment une liste de critères légaux afin d’obtenir la qualification de produits « Made in Vietnam » sur le marché intérieur et distingue entre les produits « totalement obtenus » au Vietnam ou « non totalement obtenus » au Vietnam. Ces derniers doivent notamment atteindre un seuil de valeur ajoutée locale pour obtenir le label. Le projet de décret resserre également les conditions d’éligibilité pour pouvoir s’auto-certifier ainsi que le contrôle de la procédure d’auto-certification. En avril, les autorités vietnamiennes avaient déjà révoqué le droit pour la Chambre de commerce et d’industrie vietnamienne (VCCI) de délivrer des certificats d’origine pour confier cette responsabilité au MoIT. Ces changements interviennent alors que l’administration Trump menace d’imposer des droits de douanes de 40 % sur les « transbordements » réalisés depuis le Vietnam par des pays tiers (la Chine, pays d’origine de 40 % des importations vietnamiennes, semble être visée au premier chef).

Lancement du Fonds national pour le logement afin de stimuler la construction de logements sociaux

Entièrement détenu par l’État vietnamien, ce fonds sera doté d’un capital initial d’au moins 197 M USD, porté à 394 M USD en trois ans. Structuré en deux niveaux (un fonds central géré par le ministère de la Construction et des fonds locaux administrés par les provinces) il financera la construction, la gestion et l’acquisition de logements sociaux à louer. Le financement au niveau central proviendra du budget de l’État, de contributions volontaires et des recettes locatives. Les fonds locaux seront quant à eux alimentés par les budgets provinciaux, la valorisation de terrains dédiés au logement social et les produits d’enchères foncières. Les projets devront être livrés en 5 à 7 ans. Ce dispositif vise à répondre à la pénurie de logements abordables et à soutenir l’accès au logement pour les ménages modestes. Le marché immobilier reste très tendu, avec une hausse de 29,6 % des prix des appartements à Hanoï au premier trimestre 2025 (2 865 USD/m²) par rapport au premier trimestre 2024 et un déficit criant de logements abordables à Hô Chi Minh-Ville, aggravé par la chute des nouvelles mises en construction sur ce segment.

Hanoï fixe les dates officielles de lancement de la construction des lignes 2 et 5 du métro

Le Comité populaire de Hanoï a annoncé que les travaux débuteront le 10 octobre 2025 pour la ligne 2 (Nam Thang Long – Tran Hung Dao) et le 19 décembre pour la ligne 5 (Van Cao – Hoa Lac). Principalement financée par des prêts accordés par le Japon, la ligne 2 s’étendra sur 11,5 km, dont 8,9 km en souterrain, et comptera 10 stations pour un budget de 1,4 Md USD. La ligne 5, plus longue, couvrira 38 km avec 21 stations, pour un investissement estimé à 2,44 Md USD financé par le budget municipal de la ville de Hanoï. Ces projets s’inscrivent dans le plan de développement urbain de Hanoï, prévu par la résolution n°188, qui prévoit la mise en service de 15 lignes de métro d'ici 2045 dans la capitale. Les autorités locales ont appelé à une mobilisation rapide et coordonnée des services concernés pour garantir le respect des délais et assurer le bon déroulement des travaux.

Thaïlande

Nomination d’un nouveau gouverneur à la banque centrale

Le gouvernement thaïlandais a approuvé le 22 juin la nomination de Vitai Ratanakorn, actuel président de la banque publique Government Savings Bank (GSB), comme futur Gouverneur de la Banque de Thaïlande (BoT) pour un mandat de cinq ans à partir du 1er octobre, sous réserve de l’approbation royale. Vitai a fait carrière entre le secteur privé thaïlandais et les banques publiques. Il est considéré comme proche du parti au pouvoir Pheu Thai. Il a été choisi au détriment de l’expérimentée vice-présidente de la BoT, Mme Roong Mallikamas, sur recommandation du ministre des Finances Pichai. Vitai s’est plusieurs fois montré favorable à de nouvelles baisses de taux significatives et à un meilleur alignement des politiques fiscales et monétaires, alors que la BoT a maintenu son taux directeur à 1,75 % en juin.

Gulf investit 128 M USD dans un projet hydroélectrique au Laos

Le conglomérat thaïlandais Gulf Development a acquis 100 % des parts d’un projet hydroélectrique de Pak Lay (770 MW) au Laos pour 128 M USD. Située sur le fleuve du Mékong, cette centrale débutera ses activités en 2032 et son électricité sera entièrement vendue à l’EGAT, gestionnaire du réseau électrique thaïlandais, pour une durée de 29 ans. Cette acquisition s’inscrit dans un plan d’investissement de 2,8 Md USD ( 90 Md THB) de Gulf sur les 5 prochaines années, dont 80 % est consacré au développement de leurs activités dans les énergies renouvelables.

La production automobile confirme sa reprise, en hausse de 12 % sur un an

La production automobile de la Thaïlande a atteint 130 223 véhicules en juin 2025, en hausse de 12 % par rapport à juin 2024, portée par les véhicules électriques. L’industrie automobile thaïlandaise confirme ainsi sa reprise pour le deuxième mois d’affilée après une hausse de plus de 10 % en mai 2025, faisant suite à 21 mois de déclin de la production. Cette hausse s’inscrit dans un contexte pourtant contrasté avec d’une part l’annonce de la fermeture d’une des deux usines de Nissan dans le pays, et d’autre part les difficultés rencontrées par certains constructeurs chinois. Ceux-ci pourraient faire faillite avant d’honorer leurs engagements de production en Thaïlande, une condition qui leur avait permis une exemption de droits de douane sur l’importation de véhicules électriques.

Philippines

Trump impose 19 % de droits de douane aux Philippines contre l’ouverture de plusieurs secteurs aux exportations américaines

Le président Marcos, en visite d’État aux Etats-Unis, a négocié un accord bilatéral avec Donald Trump, ne parvenant à diminuer que d’un point de pourcentage les droits de douane annoncés par courrier du président américain début juillet à 19% soit deux points de plus que le taux annoncé en avril. Le président Trump a expliqué qu’en contrepartie les Philippines avaient consenti à ouvrir plusieurs secteurs aux produits américains avec zéro droit de douane dont l’automobile avec davantage d’importations sur les produits agricoles et les médicaments. Balisacan, le ministre de l’Economie, s’est dit satisfait de l’accord conclu, car les Philippines obtiennent le deuxième taux le plus faible de l’ASEAN après Singapour (10 %) mais l’accord, assez critiqué par les responsables politiques pourrait cependant dégrader la position extérieure des Philippines déjà déficitaire et nuire à l’économie locale par la compétitivité prix des produits américains.

Tempête Crising et mousson : près de 100 M USD de dommages après une semaine de fortes pluies

Les Philippines sont confrontées depuis une semaine à de fortes pluies provoquées par plusieurs cyclones tropicaux (Crising, Dong et Emong), combinés à la mousson du sud-ouest (Habagat). Ces phénomènes ont causé des inondations massives, notamment à Manille, avec des dégâts estimés à 72 M USD. Selon le ministère des Travaux publics (DPWH), les infrastructures publiques ont subi 64,7 M USD de dommages, dont 55,9 M USD pour les ouvrages de contrôle des inondations, 8,3 M USD pour les routes et 422 000 USD pour les ponts. À ce jour, 27 routes nationales restent partiellement bloquées, perturbant les chaînes d’approvisionnement et les déplacements. Le secteur agricole est également touché avec 5,6 M USD de pertes, dont 66 % concernent la production de riz, estimée à 6 703 tonnes détruites. Au total, douze décès ont été rapportés et 1,9 M de personnes sont affectés. En réponse, l’Etat a annoncé avoir débloqué 79 M de PHP.

La BAsD et l’AMRO réduisent leurs prévisions de croissance pour les Philippines pour 2025 et 2026

La Banque asiatique de développement (BAsD) et le Bureau de recherche macroéconomique de l’ASEAN +3 (AMRO) ont abaissé leurs prévisions de croissance pour les Philippines. La BAsD anticipe une croissance de 5,6 % en 2025 et 5,8 % en 2026, contre 6 % et 6,1 % précédemment, tandis que l’AMRO prévoit 5,6 % en 2025 et 5,5 % en 2026, contre 6,3 % jusqu’ici. Ces chiffres restent dans la fourchette cible révisée du gouvernement pour 2025, mais sont en deçà pour 2026. Cette révision à la baisse s’explique par l’augmentation des droits de douane américain qui entrera en vigueur le 1er août, dont l’impact sur les Philippines sera davantage indirect, via l’incertitude économique induite, que directe, du fait de son économie principalement « domestique », et par la nouvelle taxe américaine de 1 % sur les transferts de fonds à partir de 2026, qui pourrait réduire les flux de transferts de 0,05 % du PIB philippin.

Cambodge

Le Cambodge face au choc Trump

L'AMRO (ASEAN+3 Macroconomic Research Office) a abaissé en juillet ses prévisions de croissance du PIB du Cambodge à 5,2 % pour 2025 (contre 5,8 % précédemment) et à 4,7 % pour 2026 (contre 6 %)2. Cette révision reflète les incertitudes économiques mondiales, accentuées par l’annonce, le 2 avril, de nouvelles mesures tarifaires américaines. La Banque mondiale a également revu ses prévisions à la baisse, tablant désormais sur une croissance de 4 % en 2025 (contre 5,5 %) et de 4,5 % en 2026. Dans le même temps, les prévisions de l’AMRO indiquent une inflation modérée : l’indice des prix à la consommation (IPC) devrait rester stable à 2,5 % en 2025 et légèrement diminuer à 2,3 % en 2026. Le Cambodge et le Vietnam apparaissent comme les économies les plus vulnérables aux hausses tarifaires américaines, en raison de leur forte dépendance aux exportations vers les États-Unis. Et contrairement au Vietnam, le Cambodge reste très concentré sur les secteurs de l’habillement, des chaussures et des articles de voyage.

L’UE, partenaire de rechange ?

Au premier semestre 2025, les échanges commerciaux entre le Cambodge et l’Union européenne ont atteint 2,8 Md USD, soit une hausse de 12,8 % en glissement annuel par rapport à la même période en 2024, selon le ministère cambodgien du Commerce. Les exportations cambodgiennes vers l’UE se sont élevées à 2,4 Md USD (+20,6 %), tandis que les importations en provenance de l’UE ont reculé à 375 M USD (-20 %). L’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et l’Italie figurent parmi les principaux partenaires européens du Cambodge. Parallèlement, les échanges bilatéraux avec le Royaume-Uni ont atteint 515 M USD au cours du semestre, enregistrant une progression de 13 % sur un an. L’Union européenne reste un partenaire commercial clé pour le Cambodge, représentant 16,3 % des exportations totales du pays, soit 14,7 Md USD. Elle constitue ainsi le troisième marché d’exportation du royaume, derrière les États-Unis et le Vietnam, et pourrait, dans le contexte géopolitique actuel, s’imposer comme une alternative stratégique pour Phnom-Penh.

Laos

Après des hausses, une baisse ?

La semaine dernière, on annonçait une hausse progressive des tarifs de l’eau. Cette semaine, on évoque (invoque ?) une baisse des tarifs de l’électricité. Les autorités annoncent vouloir renégocier le prix d’achat de l’électricité aux producteurs étrangers qui font tourner les barrages. EDL (Électricité du Laos) annonce acheter l’électricité à 0,062 USD/kWh pour la revendre – à perte donc – à 0,03 USD/kWh. Toutefois, il s’agit d’un prix de vente moyen, les tarifs étant différenciés en fonction de la consommation. Or, cette structure tarifaire a été revue en février pour la période 2025-2029, entraînant une hausse des prix ; rien à voir avec le prix d’achat par EDL. En outre, le réseau de transport, géré par la filiale à contrôle chinois EDL-Transmission, n’est pas suffisant pour acheminer l’électricité d’un bout à l’autre du pays (il existe 4 réseaux de transport faiblement interconnectés au Laos). Et, les producteurs étrangers qui investissent dans les barrages, et maintenant des installations éoliennes ou photovoltaïques, le font en garantissant leurs emprunts par leurs recettes d’exportation. En raison de l’endettement abyssal d’EDL, aucun prêteur n’accepterait d’autre schéma. Quant aux contrats de concession, non publics, il est peu probable qu’ils permettent une révision des prix telle qu’envisagée. La baisse risque d’être délicate à confirmer.

Du bon et du moins bon

Dans la droite ligne de la volonté de mettre en valeur le potentiel agricole du pays, la Lao-Viet Agriculture Co. Ltd a obtenu une concession pour cultiver café, durians et myrtilles dans la province méridionale de Champassak. D’un peu plus de 50 ha, cette concession attribuée à une société 100 % vietnamienne, représente un investissement de 3 M USD. Les productions devraient alimenter les tables laotiennes et vietnamiennes. Il n’est pas encore clair si ces produits donneront lieu à des transformations ou seront exportés bruts. Dans le même temps, on apprend que la faculté d’agriculture de l’Université nationale du Laos a signé un accord avec le groupe chinois Asia Tobacco Industry. Son objet ? La construction d’un collège national des sciences et technologies du tabac. Étonnant que l’éducation passe par le développement du tabac. Pour mémoire, et selon l’OMS, la Chine est le premier producteur et consommateur de tabac au monde. Ses 300 millions de fumeurs exposent 700 millions de personnes au tabagisme secondaire, y compris 180 millions d’enfants. Chaque année, 180 000 personnes meurent de tabagisme passif en Chine. Par contraste, le Laos était jusqu’à présent actif dans la lutte contre le tabagisme.

Birmanie

Vers la reprise de l'extraction d'étain dans l'Etat Wa

Les exportations d’étain en provenance de la région autonome Wa, au Myanmar, devraient reprendre dans les mois à venir, après près de deux ans d’arrêt. La suspension avait été décidée par l’armée de l’État Wa uni (UWSA) en août 2023 pour préserver les ressources minières, dans l'attente d'un renforcement des procédures et des moyens de contrôle des exploitations. Des licences de trois ans ont récemment été accordées à plusieurs opérateurs du district minier de Man Maw, principal site producteur d’étain du pays. Toutefois, des obstacles logistiques et réglementaires persistent, rendant incertaine la reprise à pleine capacité. L’étain de Wa représente environ 70 % des exportations d’étain de la Birmanie, troisième producteur mondial. Malgré la délivrance de permis, les coûts de conformité et les restrictions locales compliquent encore le redémarrage, attendu sous quelques mois, selon l’International Tin Association. Parallèlement, des activités minières de terres rares apparaissent dans la région, dans un contexte de perturbations croissantes de leur extraction dans l'État voisin de Kachin.

L'indice PMI se redresse légèrement en juin

L’activité manufacturière du Myanmar reste en repli en juin 2025, mais l'indice PMI se redresse légèrement à 49,0 (contre 47,6 en mai), signalant une détérioration modérée du secteur. Pour la première fois en plus de deux ans, l’emploi repart à la hausse. La production et les nouvelles commandes poursuivent leur baisse, mais à un rythme atténué. L’inflation des coûts reste contenue, permettant à certaines entreprises de proposer des remises. Toutefois, les perspectives restent incertaines : la majorité des industriels n’anticipe aucun changement de volume de production sur l’année à venir, en raison de tensions persistantes sur les matières premières, l’énergie et la main-d'œuvre. Le secteur tente de se stabiliser après le choc sismique d’avril, mais la confiance des entreprises reste fragile.