Lettre économique d'AEOI - L'endettement public

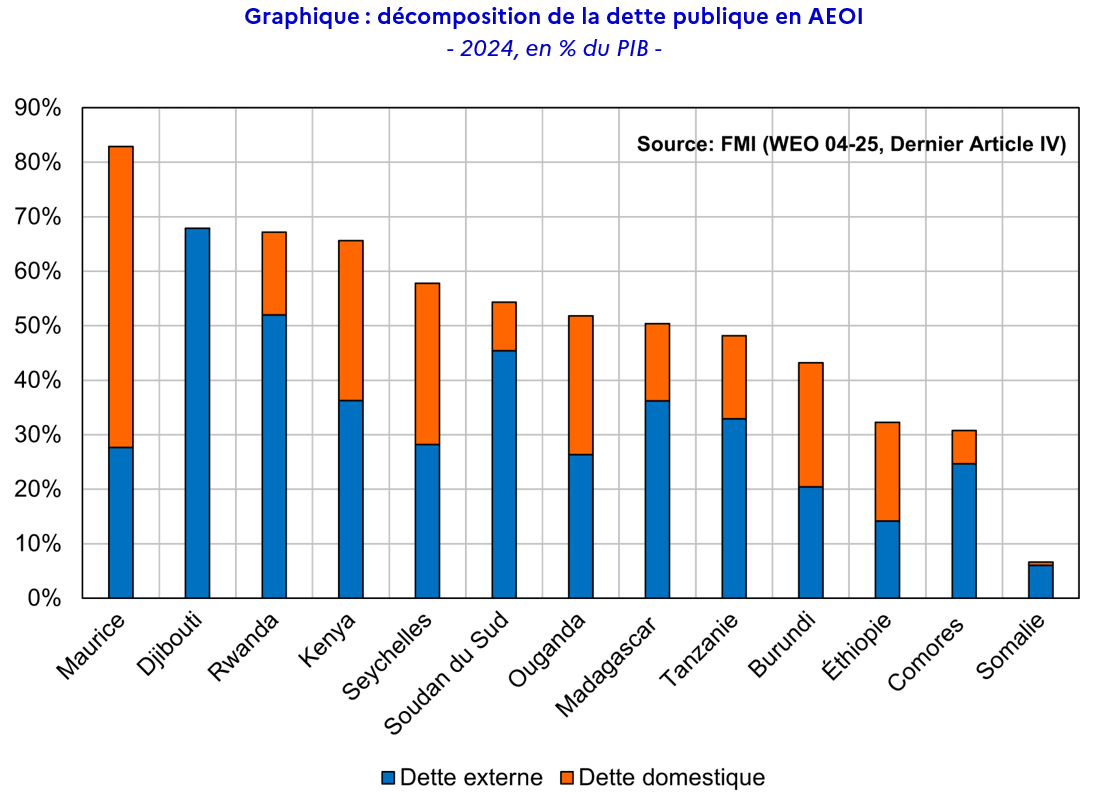

Le niveau de dette publique des pays de l’Afrique de l’Est et de l’Océan indien (AEOI) est relativement contenu (51,5 % du PIB en 2024 – hors Érythrée, Somalie et Soudan[1], contre 61,0 % en Afrique subsaharienne). Celui-ci s’inscrit néanmoins en nette hausse depuis 2011 (34,7 % du PIB), en raison d’investissements importants dans les infrastructures, des crises qui se sont succédées (sanitaires, géopolitiques, climatiques) et d’une hausse du coût de la dette. Le Rwanda, le Kenya et Djibouti se distinguent par un niveau de dette publique plus élevé, dépassant les 65 % du PIB. Dans l’ensemble, les pays d’AEOI partagent certaines vulnérabilités communes (exposition aux chocs extérieurs, faible mobilisation des ressources fiscales), mais ils présentent aussi des disparités importantes en matière de structures d’endettement et d’accès au financement. Par exemple, si la dette domestique est très développée au Kenya, en Éthiopie et en Ouganda, elle est très limitée – voire inexistante – à Djibouti, au Rwanda, au Soudan du Sud ou en Somalie. En outre, la composition des dettes externes est hétérogène : les bailleurs multilatéraux en détiennent l’essentiel à Madagascar, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie, alors que les bailleurs bilatéraux sont majoritaires en Somalie, Djibouti et aux Comores. La Chine est de loin le 1er bailleur bilatéral dans la zone, en particulier à Djibouti, en Ouganda, aux Comores, au Kenya et en Éthiopie. Enfin, le degré de soutenabilité est très variable selon les pays : tandis que les Seychelles ou la Tanzanie présentent un risque modéré de surendettement, l’Éthiopie et Djibouti ont une dette jugée insoutenable par le FMI. Dans ce contexte, la majeure partie des pays de la région est engagée dans un processus de consolidation budgétaire, ce qui n’est pas neutre sur l’activité économique.

La dette publique des pays de l’AEOI suit une trajectoire ascendante depuis 2012, bien qu’erratique, étant passée de 34,0 % à 51,5 % du PIB entre 2012 et 2024. Cette dynamique reflète l’accumulation de déficits primaires creusés par une succession de chocs ayant affecté la région (crise sanitaire, guerre en Ukraine, instabilité politique), également très exposée aux aléas climatiques. Dans la région, certains pays ont été affectés par d’importantes variations en termes d’endettement public. Le Soudan (+180,5 pts de PIB), dans un contexte de forte dépréciation monétaire, et le Rwanda (+44,7 pts depuis 2011), en raison de vastes investissements dans les infrastructures publiques, affichent les plus fortes hausses d’endettement. À l’inverse, la dette somalienne a été réduite de -101,8 pts depuis 2019, suite à l’atteinte par le pays du point d’achèvement de l’initiative PPTE (cf. encadré ci-dessous).

|

Encadré : L’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) |

|

L'initiative PPTE, initiée en 1996 sous l’égide du FMI et de la Banque Mondiale, a été créée pour encadrer l'allègement massif de la dette publique extérieure due par des pays, jugés pauvres et très endettés, à l'ensemble de la communauté financière internationale (institutions financières internationales, créanciers bilatéraux officiels et créanciers privés). Elle a été conçue comme une solution définitive aux crises répétées de surendettement de ces pays. Cette initiative touche aujourd'hui à son terme : seuls 2 pays – tous deux d’AEOI : l’Érythrée et le Soudan –, sur les 39 éligibles, peuvent encore bénéficier du mécanisme. Cette initiative se décompose en deux étapes :

Si le Soudan s’est engagé dans cette procédure avec l’atteinte du point de décision en juin 2021, la Somalie est le dernier pays de la zone à avoir atteint le point d’achèvement en décembre 2023, tandis que l’Érythrée, bien qu’éligible, n’a pas engagé de procédure similaire à ce stade. |

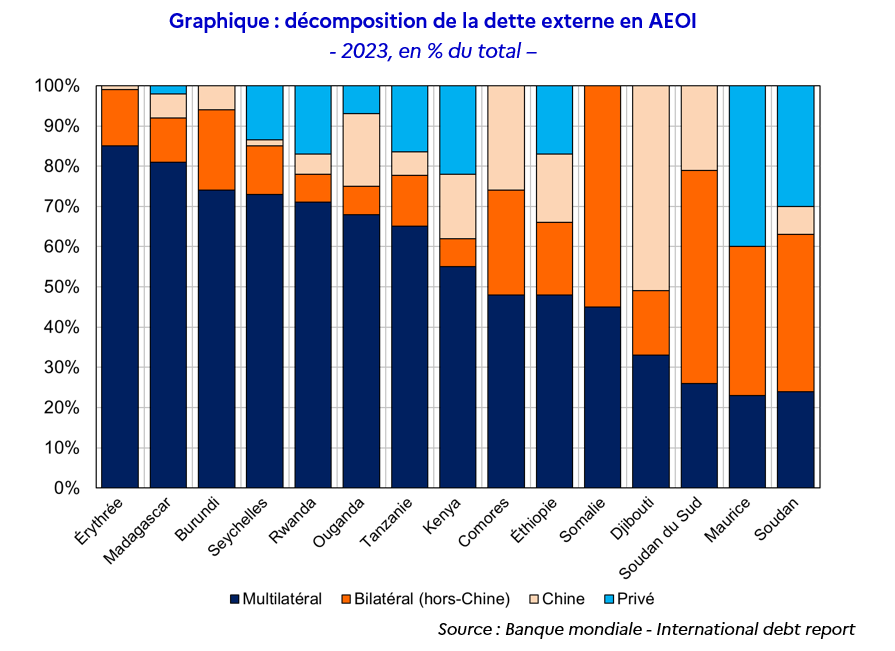

Cette dette publique est très majoritairement externe dans la zone (représentant 65,8 % du total de la dette en 2023). Elle est essentiellement concessionnelle pour le Rwanda ou Madagascar, alors que d'autres, comme Djibouti – dont la totalité de la dette est externe – dépendent de financements non concessionnels, caractérisés par un coût de remboursement plus élevé et une maturité plus faible, aggravant leur vulnérabilité et leur exposition au surendettement.

- Les créanciers multilatéraux représentent près de la moitié de cette dette externe (51,8 % en 2023), permettant à de nombreux pays de la zone de bénéficier de conditions très favorables. La Banque mondiale reste très engagée dans la région, aux côtés du FMI, qui est exposé via ses programmes FEC, MEC, FCR et FRD (cf. glossaire pour explications) dans neuf pays de la zone (Burundi, Comores, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Rwanda, Seychelles et Tanzanie).

- Les créanciers bilatéraux, et en particulier la Chine, détiennent une part significative de la dette externe (33,4 % en 2023). Alors que la part des membres du Club de Paris est en baisse dans la dette bilatérale, la Chine s’est imposée comme le 1er créancier bilatéral de la région, finançant essentiellement des projets d’infrastructures, en particulier dans les transports. Elle est notamment très présente au Kenya, où elle a financé la construction de la Standard Gauge Railway (SGR) reliant par train la capitale Nairobi à la ville portuaire de Mombasa. Cependant, les engagements auprès des créanciers bilatéraux sont souvent accordés à des conditions moins concessionnelles que ceux des créanciers multilatéraux, avec des taux d’intérêt plus élevés et des maturités plus courtes. Cette différence a entraîné un coût de remboursement plus élevé, contribuant à aggraver le niveau d’endettement de plusieurs pays de la zone.

- Les créanciers privés représentent une part plus modeste (14,1 % en 2023). Elle est principalement composée de détenteurs d’obligations souveraines (euro-obligations) et de banques commerciales, souvent caractérisés par des conditions de financement plus strictes.

À l’inverse, la dette domestique est moins développée dans la région (34,2 % du total de la dette). L’Érythrée, dont 80 % de sa dette est libellée en monnaie locale, fait figure d’exception en raison des sanctions internationales et d’un accès restreint aux marchés extérieurs. Dans une moindre mesure, l’Ouganda, le Kenya et l’Éthiopie se distinguent par le développement de leur dette domestique. Ces financements restent souvent plus coûteux en raison de taux d’intérêt plus élevés et d’un marché financier encore peu développé dans la zone. Par exemple, les taux souverains à 10 ans se sont élevés en moyenne en 2024 à 13,5 % au Kenya, atteignant même en mars un point haut à 18,6 %.

L’endettement croissant, couplé à une hausse du service de la dette, a affaibli la soutenabilité des dettes publiques dans la région, poussant notamment le FMI à classer la dette de Djibouti et de l’Éthiopie comme insoutenable. En réponse, plusieurs pays – dont le Rwanda, le Kenya, l’Éthiopie et la Tanzanie – ont engagé des processus de consolidation budgétaire pour accroître la mobilisation des recettes domestiques et mieux maîtriser les dépenses publiques. Ces efforts ont permis une réduction progressive du déficit public qui, après un pic à -6,2 % du PIB en 2020 lors de la crise sanitaire, a atteint -3,6 % du PIB en 2024. Mais l’écart avec le niveau du déficit primaire (à -1,6 % du PIB en 2024) reflète le poids important des dépenses d’intérêts dans le budget des États de la région. C’est en particulier le cas de l’Ouganda, de l’Éthiopie et du Kenya.

A moyen terme, le niveau de dette publique est attendu en baisse dans la zone (47,4 % du PIB en 2029 selon le FMI) mais les risques demeurent substantiels. Cette baisse serait tirée par les différents programmes FMI dans lesquels sont engagés neuf pays de la zone – cf. supra), avec notamment des baisses importantes pour les Seychelles (-10,3 pts attendue entre 2024 et 2029) et le Burundi (-7,2 pts). Toutefois, cette dynamique reste freinée par de profonds défis structurels : l’informalité très élevée – estimée à environ 80 % des emplois dans la région (hors Seychelles et Maurice) – limite fortement la capacité des États à élargir leur assiette fiscale, tandis que les dépenses sociales et sécuritaires demeurent élevées et difficiles à compresser. À cela s’ajoute une corruption persistante, ainsi qu’une grande exposition aux aléas climatiques, induisant des besoins de dépenses publiques supplémentaires - qu’ils soient d’adaptation ou d’atténuation. Dans ce contexte, la dépendance aux financements extérieurs renforce la vulnérabilité des pays de la zone. Les dépréciations monétaires alourdissent fortement le poids des dettes publiques, lorsque celles-ci sont majoritairement externe, accentuant les pressions budgétaires. L’agriculture, pilier économique de l’AEOI, reste un secteur très vulnérable aux variations climatiques et géopolitiques. Le FMI recommande ainsi une diversification économique, en particulier vers des secteurs moins exposés aux chocs extérieurs.

[1] Ces pays sont exclus de la moyenne régionale car leurs niveaux de dette publique représentent des cas extrêmes.