Flash Conjoncture Pays avancés - États-Unis : faut-il se fier aux soft ou aux hard data ?

Le 4 avril 2025, lors de la conférence annuelle de la Society for Advancing Business Editing and Writing, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale (Fed) a souligné un paradoxe concernant l’état de la conjoncture aux États-Unis. Alors que les données « dures » (hard data), fondées sur des mesures objectives de l’activité (par exemple les créations d’emploi), restent bien orientées, les données « molles » (soft data), issues d’enquêtes d’opinion auprès des ménages et des entreprises, se dégradent. Cette divergence complique l’interprétation de la conjoncture. Par ailleurs, Jérôme Powell, a indiqué que la Fed surveille attentivement la tension entre ces deux types de données, sur fond de mesures et annonces de l’administration Trump en matière de politique économique et commerciale.

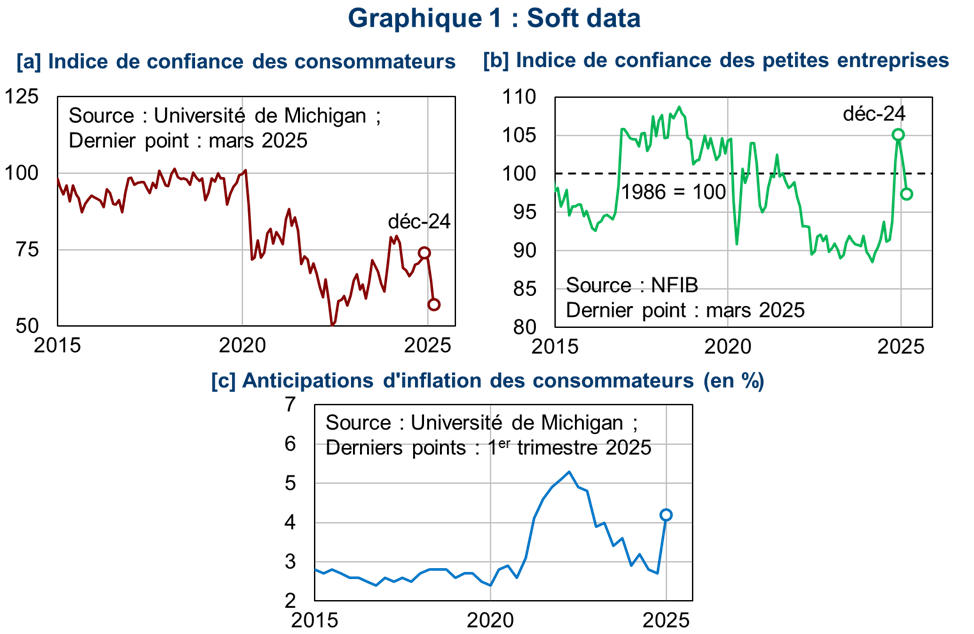

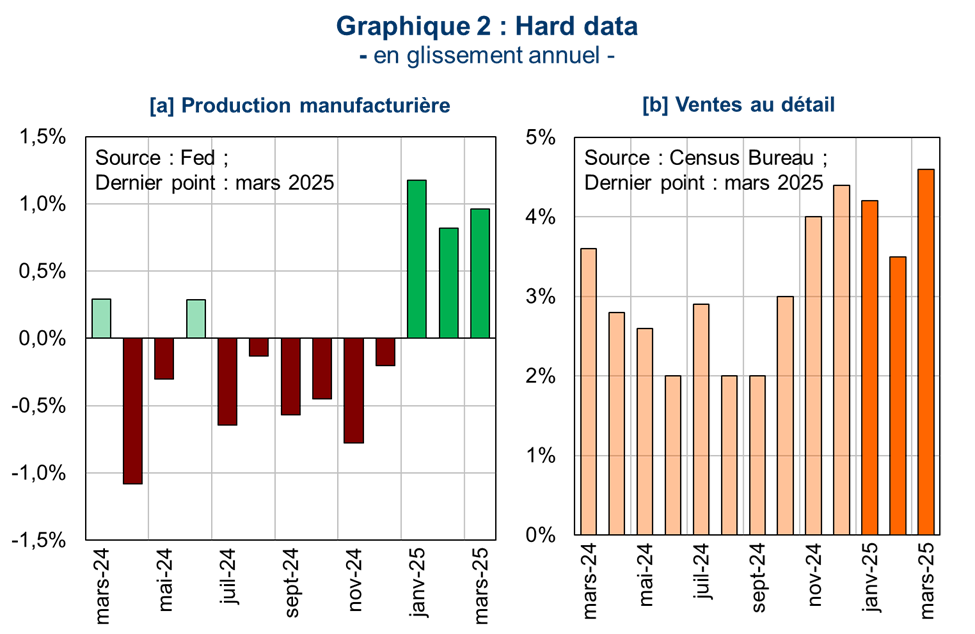

Les soft data reflètent la perception et les anticipations des agents économiques (consommateurs, chefs d’entreprise, …) sur l’état de l’économie, et sont de nature qualitative et subjective et donc particulièrement sensibles au climat politique et à l’actualité immédiate. Elles peuvent jouer un rôle d’indicateurs avancés, à interpréter toutefois avec prudence car leur évolution ne se traduit pas systématiquement ni immédiatement dans les données mesurant l’activité réelle, surtout si les fondamentaux restent solides. Depuis le début de l’année 2025, les soft data sont mal orientées aux États-Unis. En mars, les indices de confiance des consommateurs (57,0 après 64,7) et des petites entreprises (97,4 après 100,7) ont nettement reculé. Par ailleurs, au 1er trimestre, les anticipations d’inflation des consommateurs à un an ont fortement progressé, à +4,2 % après +2,7 % (cf. Graphique 1), traduisant une montée du pessimisme face aux mesures adoptées par l’administration Trump, notamment les répercussions inflationnistes des tensions commerciales. Les hard data mesurent directement et concrètement l’activité économique, offrant ainsi une appréciation objective et rétrospective de l’état de l’économie, moins volatile et moins sujette à interprétation. Ces données continuent de surprendre par leur résilience en 2025. Par exemple, la production manufacturière a progressé de +1,0 % en glissement annuel (g.a.) en mars, après des hausses de +0,8 % en février et +1,2 % en janvier. Dans le même temps, les ventes au détail ont augmenté de +4,6 % en g.a. en mars, après +3,5 % et +4,2 % en février et janvier, respectivement (cf. Graphique 2). S’appuyer exclusivement sur les soft data peut conduire à surévaluer les risques de retournement conjoncturel, tandis que les négliger revient à s’exposer au risque de manquer des inflexions de cycle ; il est donc essentiel de les croiser avec les hard data pour une analyse conjoncturelle équilibrée.

Cette dissociation entre ressenti et réalité alimente le scénario d’une « vibecession », un terme récent issu de la combinaison des mots anglais « vibe » (l’ambiance ou l’impression) et « recession ». Ce concept désigne une situation dans laquelle la perception d’une récession se propage dans la population, souvent amplifiée par les médias et les réseaux sociaux, sans que les indicateurs macroéconomiques ne confirment un véritable retournement conjoncturel. Des épisodes récents illustrent bien cette dynamique. Aux États-Unis, les craintes de récession avaient été particulièrement marquées en 2022, alimentées par le resserrement monétaire engagé par la Fed (11 hausses du taux Fed Funds entre mars 2022 et août 2023, pour un total de 525 points de base). Ces inquiétudes ont ressurgi au 2nd semestre 2024, à la suite d’une hausse du taux de chômage. Dans les deux cas, de nombreux analystes et médias anticipaient un retournement de l’activité économique. Pourtant, l’économie américaine avait fait preuve de résilience.

La publication mercredi 30 avril de la première estimation du PIB pour le 1er trimestre 2025 et vendredi 2 mai du rapport sur l’emploi d’avril devraient permettre de mieux apprécier l’orientation de la conjoncture américaine, et conforter ou non l’existence d’une "vibecession".