INDE

Secteurs d'activité et fiches thématiques

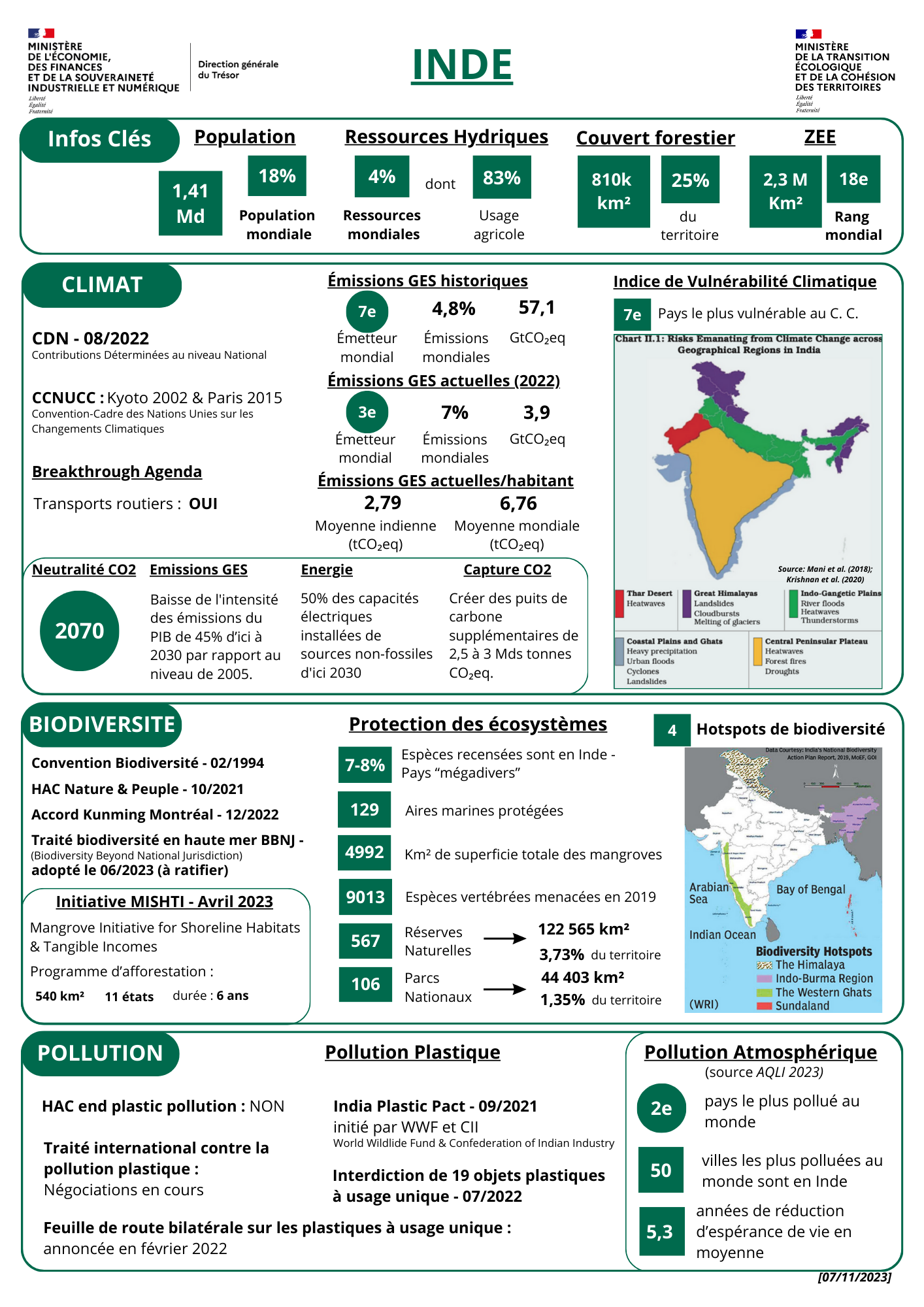

L'Inde, confrontée à un fort dynamisme démographique, à une urbanisation rapide et à une demande énergétique croissante fait face à un dilemme complexe, entre l’impératif de répondre à la demande énergétique, tout en œuvrant à l’atténuation du changement climatique et à la protection de sa biodiversité. La forte demande en énergie, induite par l'essor urbain et l'expansion industrielle, place le pays au troisième rang mondial des consommateurs d'énergie et au deuxième rang des importateurs de combustibles fossiles.

Cette croissance exponentielle de la demande énergétique représente un défi majeur pour l'Inde, qui cherche à trouver un équilibre entre la satisfaction de cette demande, la réduction de sa dépendance aux combustibles fossiles et la réponse aux pressions internationales en matière de lutte contre le changement climatique.

L'Inde dépend encore largement du charbon, avec près de la moitié de sa demande énergétique totale satisfaite par cette source, faisant du pays le troisième plus grand émetteur mondial, avec 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La demande d'énergie devrait augmenter de 35% d'ici 2030, avec une croissance encore plus marquée dans le secteur de la production d'électricité. Dans ce domaine, le charbon devrait rester indispensable pour répondre à l’accroissement de la demande. L’Inde devrait atteindre son pic de consommation de charbon en 2040, même si le pays s'efforce de diversifier son mix énergétique et de promouvoir les énergies renouvelables.

L'engagement de l'Inde dans les énergies renouvelables a été renforcé lors de l'Accord de Paris, où le pays s'est fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’augmentation de la part d'électricité d'origine renouvelable dans son mix électrique. En 2020, l'Inde a déjà dépassé son objectif initial de 15 %, atteignant 20 % d'électricité d'origine renouvelable dans son mix électrique. À la COP26, le pays a révisé ses objectifs à la hausse, visant désormais 50 % de capacités électriques installées provenant de sources non fossiles d'ici 2030.

L'hydrogène vert émerge également comme un facteur clé pour réduire la dépendance de l'Inde aux importations de combustibles fossiles, diminuer les émissions de CO2 et stimuler le développement industriel domestique, par la production d’électrolyseurs notamment. Le gouvernement indien a lancé la Mission nationale sur l'hydrogène vert, dotée d'un budget de 2,2 Mds EUR, dans le but de produire près de 5 Mt/an d’hydrogène verts d’ici 2030 et ainsi faire partie des principaux exportateurs mondiaux d'hydrogène vert.

Sur la scène internationale, l'Inde promeut ses intérêts industriels à travers des initiatives telles que l'Alliance Solaire Internationale, démontrant sa volonté de jouer un rôle clé dans le développement des énergies renouvelables à l'échelle mondiale.

En parallèle de ces enjeux énergétiques, l'Inde fait face à des défis majeurs en matière d’adaptation au changement climatique et de protection de sa biodiversité. L’Inde figure au septième rang mondial des pays les plus vulnérables aux risques climatiques. Ces derniers, partagés aux cinq grandes régions géographiques du pays (le désert du Thar, les régions himalayennes, les plaines gangétiques, les zones littorales et le plateau péninsulaire central du Dekkan) incluent des moussons erratiques, des vagues de chaleur extrême, des périodes de sécheresse, la montée des eaux littorales et les inondations dans les vallées himalayennes. Ces aléas ont déjà entraîné des pertes humaines et économiques considérables, avec plus de 3 000 décès en 2022, la fragilisation de la sécurité alimentaire et sanitaire et la destruction d’infrastructures côtières.

En matière de biodiversité, l'Inde, pays mégadivers, abritant 7 à 8% des espèces mondiales, fait face à de nombreuses menaces anthropiques et climatiques. Les efforts de préservation, bien que soutenus par des initiatives telles que la mise en place de mesures de conservation des espèces animales protées (tigres et des éléphants) dans les aires dédiées, restent insuffisants en raison du manque de moyens financiers.

De plus, en dépit de la mise en œuvre de politiques publiques visant à s’adapter au changement climatique, les ressources allouées sont nettement inférieures aux besoins estimés. Les inégalités financières entre les fonds alloués à l'atténuation et à l'adaptation soulignent les défis auxquels l'Inde est confrontée pour mobiliser le secteur privé en raison de l’absence d’incitations financières attractives.

Sur la scène internationale, l'Inde défend le principe de la "responsabilité commune mais différenciée" et demande un décuplement des financements internationaux pour accélérer sa transition écologique. Elle insiste sur la nécessité de prioriser le développement tout en réclamant des transferts de technologies et des financements des pays développés vers les économies en développement. Bien qu'ayant annoncé son intention d'atteindre la neutralité carbone en 2070, l’Inde continue de s'opposer à des engagements contraignants et cherche à préserver son accès aux combustibles fossiles, y compris le charbon au nom de son droit au développement.

Le pays fait preuve d'une approche pragmatique, investissant massivement dans les énergies renouvelables tout en maintenant une dépendance au charbon à court terme. Cependant, une multitude de défis persiste, notamment en matière de réglementation, de financement mais aussi de capacités d’absorption, et de conciliation entre développement économique et préservation de l'environnement. Le succès de l'Inde dans la gestion de ces enjeux aurait des répercussions significatives, tant sur sa trajectoire de développement qu’au niveau mondial, compte tenu de son rôle désormais pivot en matière de consommation énergétique, de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité.