CANADA

Économie du Québec et relations économiques France-Québec

En bref

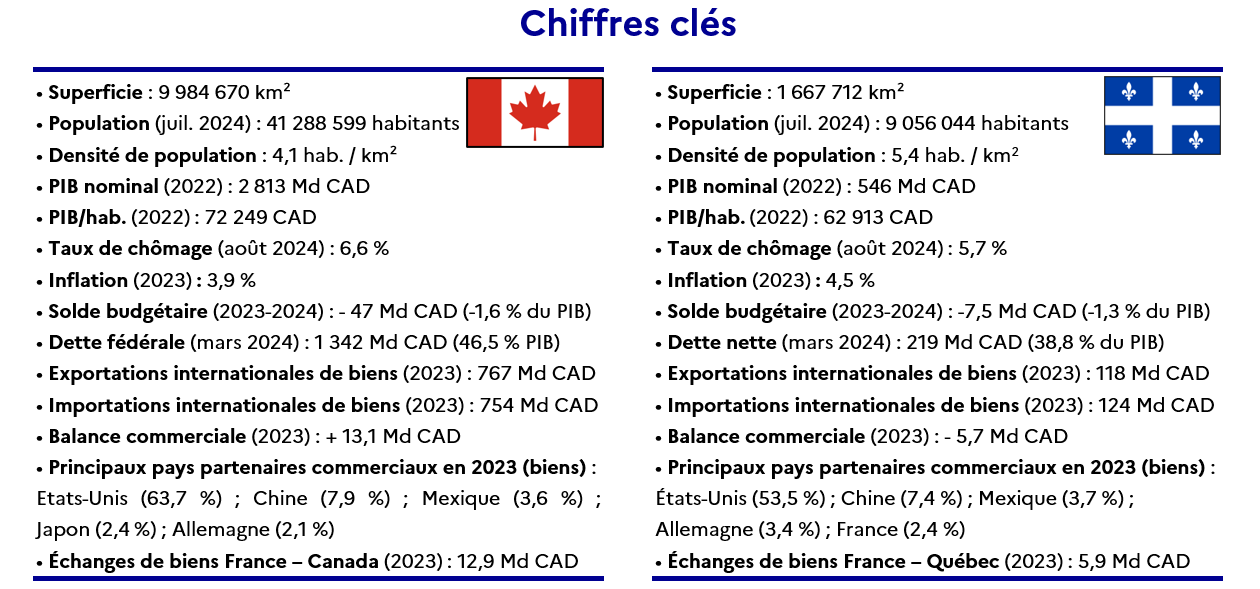

Avec 21,9 % de la population du Canada et 19,4 % du PIB canadien, le Québec se situe au 2ème rang des provinces canadiennes, derrière l’Ontario. Très affectée par la pandémie et les mesures sanitaires, l’économie de la province a connu un très fort rebond en 2021 et une croissance plus modérée en 2022. Comme l’économie mondiale, elle a connu un important ralentissement en 2023.

Avec plus de 400 filiales, la présence française est visible dans presque tous les domaines. Le Québec conserve en 2023 son rang de principale province partenaire de la France au Canada en concentrant 46,7 % des échanges de biens.

Présentation générale

Le Québec est la 2ème province la plus peuplée du Canada, avec 9,1 millions d’habitants. 75 % de sa population a pour langue maternelle le français selon le dernier recensement de 2021. Sa superficie est équivalente à 3 fois celle de la France. Québec est la capitale de la province (environ 560 000 habitants) et Montréal, le centre économique (2 millions d’habitants).

Le Québec est gouverné par le Premier ministre, François Legault, de la Coalition Avenir Québec (CAQ) depuis octobre 2018. Il a été réélu pour un deuxième mandat de 4 ans le 3 octobre 2022.

Longtemps fondée sur l’exploitation de ses importantes ressources naturelles, l’économie québécoise est devenue une économie de services, qui représentent aujourd’hui 75 % de son PIB. Le secteur manufacturier représente cependant toujours 13 % du PIB. En 2022, le PIB du Québec a atteint 546 Md CAD et représente 19,4 % du PIB canadien.

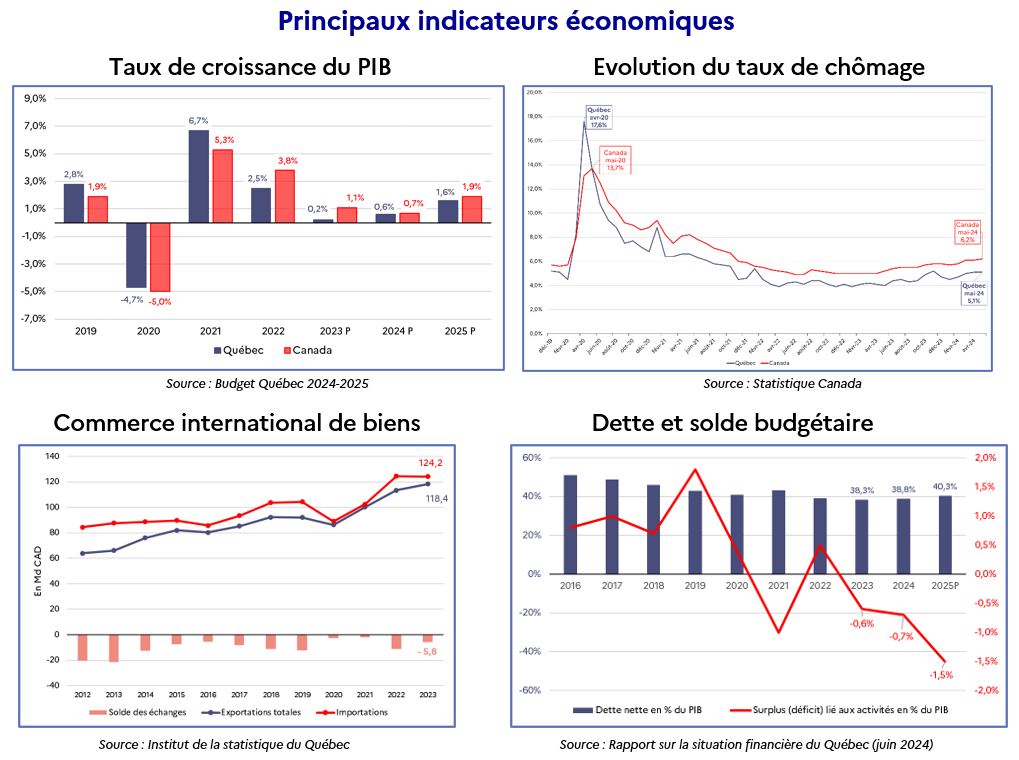

Une économie tournée vers l’extérieur

Face à un marché interne de taille modeste, l’économie québécoise se caractérise par son ouverture. La balance commerciale du Québec affiche un solde négatif depuis 2003. En 2023, l’augmentation de 4,3 % des exportations québécoises (118,3 Md CAD, soit 81 Md EUR) – notamment entrainée par la hausse des ventes de véhicules aériens (+36%) – et la légère baisse de ses importations (124 Md CAD, soit 85 Md EUR) ont permis à la province de réduire de moitié son déficit commercial par rapport à 2022, qui s’élève aujourd’hui à 5,7 Md CAD (3,9 Md EUR). Malgré des efforts depuis plusieurs années pour diversifier les relations commerciales québécoises, notamment en essayant de tirer profit des accords de libre-échange conclus par le Canada, les Etats-Unis restent de loin le premier partenaire commercial du Québec (et unique pays avec lequel la province affiche un solde commercial excédentaire parmi ses 20 premiers partenaires), totalisant 74 % de ses exports et 34 % de ses imports. C’est notamment ce large volume d’exportations vers les Etats-Unis, 87,3 Md CAD (59,8 Md EUR, en augmentation depuis quatre ans) en 2023, qui permet au Québec de réduire son déficit commercial global. Bien que deuxième partenaire commercial du Québec, la Chine reste un partenaire bien moins important que les Etats-Unis, représentant 3,6 % des exportations de la province et 11 % de ses importations. L’amélioration de la balance agrégée, dopée par les résultats avec les Etats-Unis et la Chine, masque cependant des échanges commerciaux moins avantageux pour le Québec auprès de ses autres partenaires principaux, avec lesquels, à l’exception des Pays-Bas et du Brésil, son déficit commercial augmente. Avec l’Union Européenne (UE), on note une baisse de 5,2 % des exportations québécoises et une hausse de 7,4 % de ses importations.

Les catégories de produits les plus exportées par le Québec sont les véhicules aériens et spatiaux (en hausse de 26 % et destinés à 71,5 % au marché états-unien, puis à la France (7,8 %) et au Royaume-Uni), l’aluminium sous forme brute (exporté vers 5 pays seulement, parmi lesquels les Etats-Unis représentent 96,9 % des ventes), et les turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz (qui surpasse pour la première fois depuis 2019 les ventes de minerais de fer). Alors que les importations québécoises (124 Md CAD (85 Md EUR) ont baissé globalement de 0,5 % depuis 2022, elles progressent pour les trois principales catégories de produits : les véhicules automobiles pour le transport de personnes (+23,7 %), les turbines à gaz (+28,3 %) et les véhicules pour le transport de marchandises (+7,4 %).

L’accord de libre-échange nord-américain, l’ACEUM (Accord Canada - États-Unis - Mexique) est entré en vigueur en juillet 2020. Cet accord garantit le maintien des dispositions existantes dans le cadre de l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain en vigueur entre 1994 et 2020), mais modernise certaines dispositions notamment sur les procédures de douanes et sur le commerce numérique. Ce nouvel accord permet d’assurer la stabilité nécessaire au développement des affaires même si la situation de certains secteurs importants pour l’économie québécoise comme les produits forestiers, l’aluminium et ceux sous le système de gestion de l’offre (le lait par exemple) restent des sujets sensibles dans la mise en œuvre de l’accord. Des négociations de révision de l’accord de libre-échange sont annoncées pour 2026.

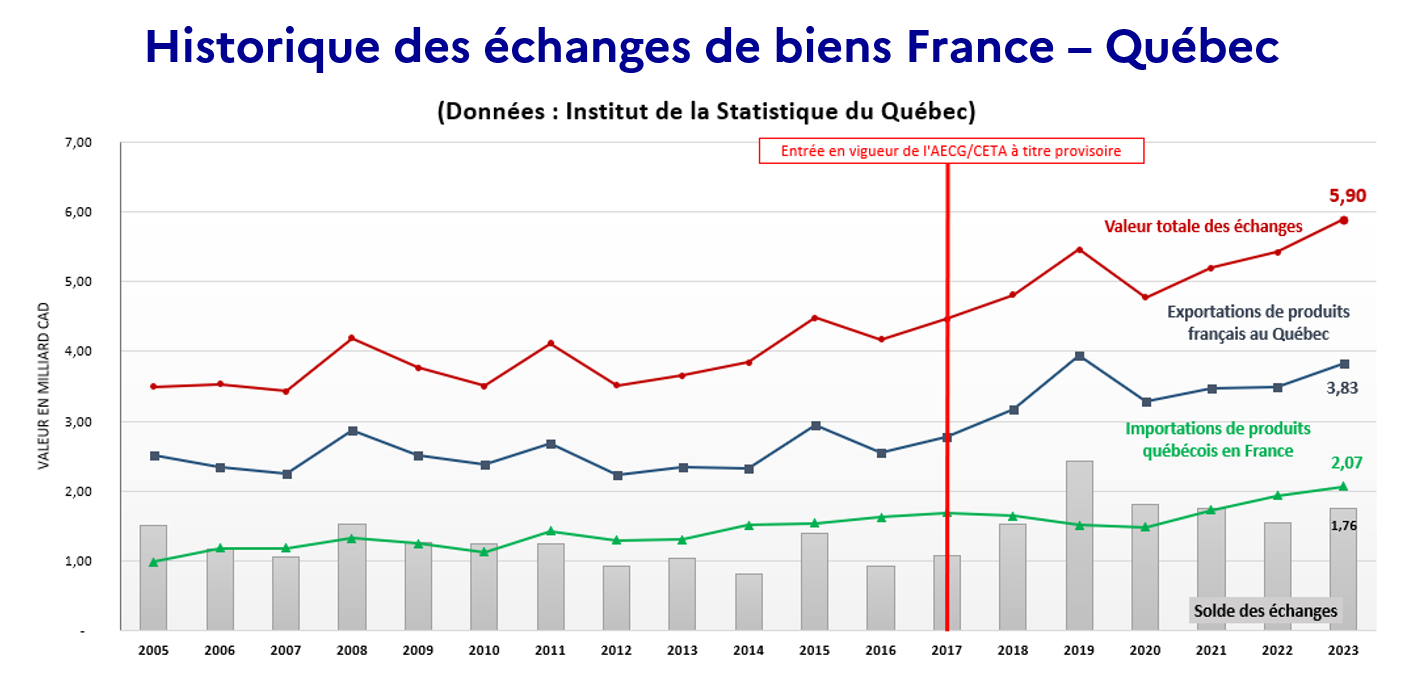

Bien que le Québec accorde une importance primordiale à sa relation économique avec son voisin américain, il est également désireux d’approfondir ses relations commerciales avec l’Union européenne, en s’appuyant notamment sur l’Accord Economique et Commercial Global (AECG-CETA) entre l’UE et le Canada, entré en application provisoire depuis septembre 2017. Entre 2017 et 2023, les échanges entre l’UE et le Québec ont augmenté de 33 % (+ 11 % pour les exportations québécoises vers l’UE et +43 % pour les importations de produits européens vers le Québec).

Perspectives économiques

Une « stagnation » économique en 2023 et 2024

Après une solide reprise de l’économie en 2022 (+2,5 %) en sortie de pandémie, la croissance du PIB réel québécois a stagné en 2023 à +0,2 %, avec 3 trimestres consécutifs de contraction (0,4 % d’un trimestre à l’autre au 2ème trimestre, -0,2 % au 3ème trimestre et -0,1 % au 4ème trimestre). L’impact du resserrement monétaire se fait pleinement ressentir au Québec après que la Banque du Canada ait haussé, à un rythme inédit depuis les années 1980, les taux d’intérêt de 0,25 % à 5 % entre mars 2022 et juillet 2023, soit le niveau le plus élevé depuis 2001. Deux baisses de taux ont été annoncées en juin et juillet 2024 le portant à 4,5 %. Dans son budget déposé le 12 mars 2024, le ministre des Finances Eric Girard explique aussi la mauvaise performance de l’économie québécoise par plusieurs chocs conjoncturels et environnementaux comme les feux de forêt de l’été 2023, le faible niveau d’eau dans les bassins des barrages d’Hydro-Québec et les grèves dans les secteurs public et parapublic. Les exportations continuent de contribuer positivement à la croissance (+2,3 %) notamment pour ce qui relève des produits aérospatiaux, de l’aluminium et des minerais. La faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain soutient également la hausse des exportations. La résilience de la consommation des ménages québécois (+2,3 %) portée par l’importante épargne accumulée pendant la pandémie (52 Md CAD, soit trois fois le montant épargné en 2019) ainsi que la forte croissance démographique a aussi soutenu la croissance du PIB en 2023. Si les taux d’intérêt élevés ont un effet négatif sur le portefeuille des Québécois, il est moindre que dans le reste du Canada, le ratio d’endettement des ménages étant nettement plus faible au Québec (148,3 % en 2022) qu’au Canada (189,1 %). Par ailleurs, depuis juillet 2023, les Québécois bénéficient de la réduction d’impôt octroyée par le gouvernement sur leurs retenues à la source (mesure du budget 2023-2024).

Une conjoncture plus favorable est attendue au 2ème semestre 2024. L’accroissement du PIB réel demeurera modeste en 2024 à +0,6 % selon le ministère des Finances. Il s’agit d’un gain légèrement plus élevé que celui attendu en moyenne par les prévisionnistes du secteur privé (+0,4 %). Le ministère des Finances anticipe que l’effet restrictif des hausses de taux sur l’économie québécoise persistera, mais que le ralentissement attendu de l’inflation devrait permettre à la Banque du Canada de continuer son cycle d’assouplissement monétaire entamée le 5 juin 2024 : Eric Girard anticipe quatre baisses de 25 points de base en 2024, ce qui ramènerait le taux d’intérêt à 4 % en fin d’année. La diminution des taux d’intérêt devrait alors favoriser la relance par le canal du crédit, notamment en faveur du secteur résidentiel, des investissements industriels et commerciaux et permettra l’amélioration de la confiance des entreprises en 2025. Avec le démarrage de projets d’envergure, notamment dans le secteur minier et dans la filière batterie (Northvolt ; General Motors-Posco Future M ; Ford-EcoProBM-SK One…), Eric Girard anticipe une accélération de la croissance en 2025 à 1,6 %.

Les pressions sur les prix se résorbent graduellement

Après avoir atteint un sommet en juin 2022 à 8,0 %, l’inflation se résorbe au Québec sous l’effet de la baisse des prix de l’énergie et l’apaisement des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement. Elle a atteint 4,5 % en 2023 contre 6,7 % en 2022. La faible croissance économique et le ralentissement du marché du travail ont aussi atténué les pressions sur les prix au cours des derniers mois. En juin 2024, l’inflation au Québec (2,2 %) est plus basse que la moyenne canadienne (2,7 %) pour la première fois depuis octobre 2022. L’inflation est aussi revenue dans la fourchette cible de la Banque du Canada (1 % - 3 %).

Le marché du travail québécois est en phase de rééquilibrage

Le marché du travail a continué d’être particulièrement tendu en 2023 au Québec, mais a enregistré une augmentation de 2,3 % du nombre d’emplois, soit une croissance similaire à la moyenne nationale. Le taux de chômage québécois a augmenté, 3,9 % en janvier 2023 à 5,7 % juin 2024 sans connaître de pertes d’emplois majeures, le marché du travail n’ayant pas été en mesure d’absorber le nombre important de nouveaux immigrants. Le Québec a en effet connu une croissance démographique exceptionnelle en 2023 (+202 500 personnes, +2,3 % sur un an) presque entièrement portée par le solde migratoire international. Il s’agit de la plus forte hausse depuis 1959. Cette croissance démographique par l’immigration intervient alors que le Québec connait un vieillissement marqué de la population : le poids de la population âgée de 15 à 64 ans devrait passer de 63,6 % de la population totale en 2022 à 60,1 % en 2032. L’importante augmentation de la population se poursuivra en 2024 (+2,8 %). Avec le ralentissement économique, le nombre de postes vacants s’est replié graduellement pour se situer à 153 000 au 1er trimestre 2024, proche du niveau prépandémie (141 000 au 1er trimestre 2020) après avoir atteint un sommet en mai 2022 (252 600), La pénurie de main d’œuvre est toujours forte dans certains secteurs, surtout celui de la santé et des services sociaux. La pénurie de travailleurs, plus prononcée au Québec que dans le reste du Canada, a exercé des pressions à la hausse sur les salaires : le salaire horaire moyen a progressé plus rapidement au Québec (+20,4 %) qu’au Canada (+18,5 %) entre 2019 et 2023.

Vers une économie plus verte

Avec son Plan pour une économie verte 2030 (politique-cadre d’électrification et de lutte contre les changements climatiques) publié en 2020, le gouvernement du Québec a réaffirmé son engagement à réduire d’ici 2030 le niveau de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % sous leur niveau de 1990, et se fixe comme objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Même si c’est au Québec qu'on relève le plus faible taux d'émission de GES par habitant au Canada (9,0 t par habitant contre une moyenne canadienne de 17,5 t), les efforts à fournir sont importants. Selon le dernier inventaire disponible, les émissions ont augmenté au Québec en 2021 par rapport à 2020 (+5,0%). Les émissions n’ont diminué que de 8,9 % entre 1990 et 2021.

Le Plan pour une économie verte 2030 est présenté par le Premier ministre du Québec, François Legault, comme « le plus grand chantier économique des dernières décennies ». Le cœur de la stratégie du gouvernement repose sur l’électrification de l’économie afin de profiter des nombreuses capacités hydroélectriques dont bénéficie le Québec et de limiter les importations d’énergies fossiles. Cette politique cadre est accompagnée d’un premier plan de mise en œuvre quinquennal : pour 2024-2029 ce plan s’appuie sur un cadre financier prévoyant des dépenses totales de 10 Md CAD (6,9 Md EUR) sur 5 ans. Les actions de ce plan concernent surtout l’électrification des véhicules et les infrastructures de transport collectif (le secteur des transports est le premier émetteur de GES de la province). Comme l’indique le slogan du plan « Plus de richesse, moins de GES », le gouvernement mobilise aussi d’importants moyens financiers pour le développement des filières stratégiques de l’économie de demain, telles que la filière des batteries, de l’hydrogène décarboné et des bioénergies. Le gouvernement estime que ce plan pourrait permettre d’ajouter 2,2 Md CAD (1,5 Md EUR) au PIB du Québec et créer plus de 15 500 nouveaux emplois. Conformément à sa promesse électorale de ne pas alourdir le fardeau fiscal des Québécois, le Premier ministre a refusé d’inclure dans ce plan des mesures éco fiscales de type malus.

Pour rappel, le Québec a mis sur pied depuis 2013 un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (SPEDE) (marché carbone). Son objectif premier est d’inciter les entreprises et les citoyens à innover et à modifier leurs comportements afin de réduire les émissions de GES. En 2014, le Québec a lié son système à celui de la Californie dans le cadre de la Western Climate Initiative, créant ainsi le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord et le premier à avoir été conçu et à être géré par des gouvernements infranationaux de pays différents. Depuis 2013, le SPEDE tient des enchères de droits d’émission tous les trimestres qui ont rapporté plus de 9,5 Md CAD (6,5 Md EUR). Lors de la dernière enchère (août 2024), le prix de la tonne de carbone a atteint 41,50 CAD (28 EUR).